10-11 祝50周年!!「世界を売った男」とThe Hype(第79話)

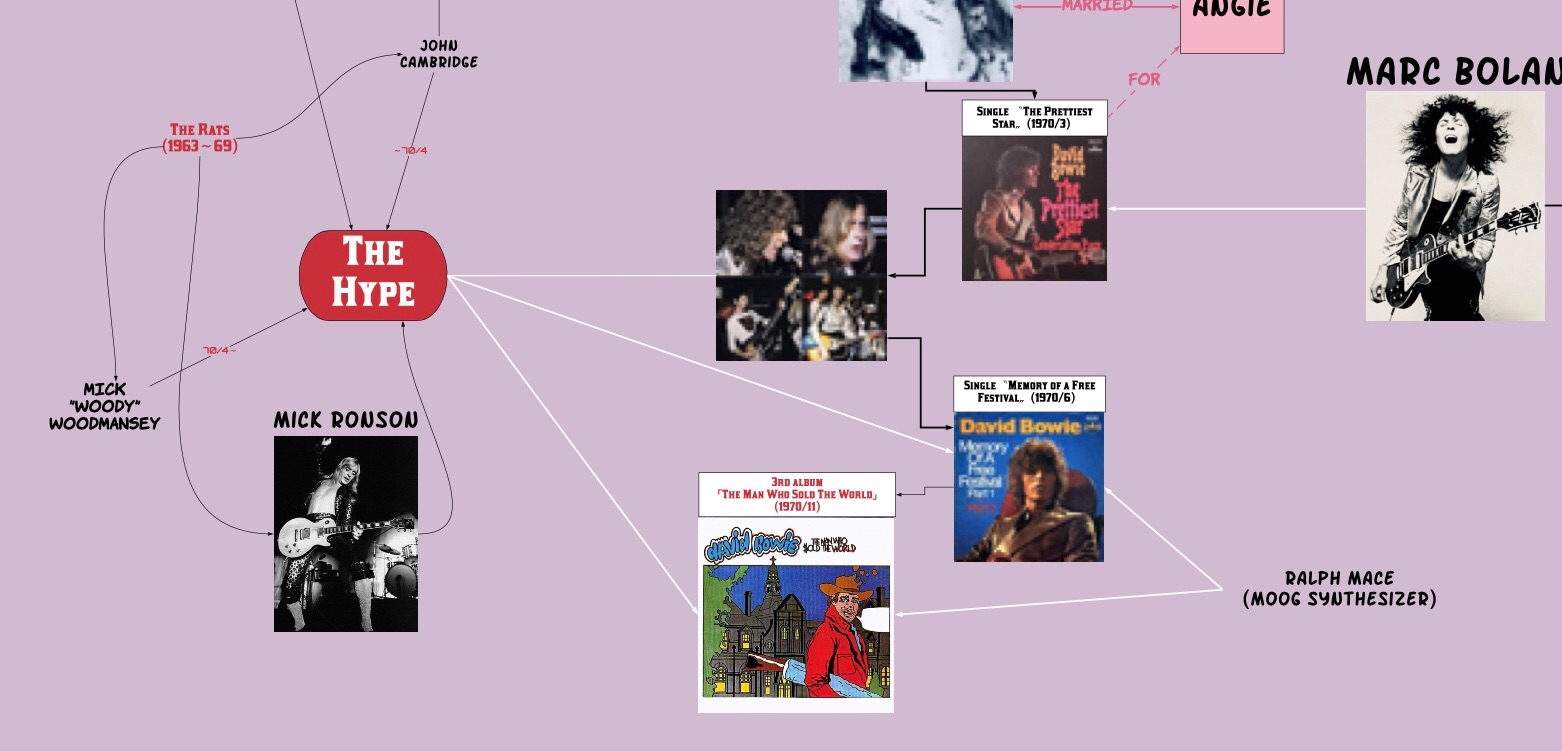

デヴィッド・ボウイ図製作の続きです。2か月くらい空いてしまいましたが前回はボウイの永遠のライバルマーク・ボランがリードギターで参加した70年のシングル〝The Prettiest Star〟まで書きました。

↓前回↓

69年にシングル〝Space Oddity〟がようやくヒットし、続けて同年に2ndアルバム「David Bowie(Space Oddity)」をリリースするが勢いに乗れず、その後に何とか挽回するために出したシングルが70年〝The Prettiest Star〟であったがこれもイマイチの結果に。

ただ〝The Prettiest Star〟はその曲調と、この後にグラムロックを牽引していくボウイとボランの2人が共演したことなどから《グラムロックのビッグバン》と位置付けてもよい曲である!

ってとこからの続き!

10-11 祝50周年!!「世界を売った男」とThe Hype(第79話)

〝 The Prettiest Star〟に参加したマーク・ボランはもちろん〈エレクトリックブギー〉なT-Rexでの活躍が有名だが、60年代後半はTyrannosaurus Rexの名でアコギを弾いて異質なアシッドフォークをやっていた。

そのボランがエレキギターを手にしてバンド形式になりT-Rexと名を変えるのがちょうど70年のこの時期であり、それに呼応するかのようにボウイもThe Hypeというバンドを結成する。

元々ボウイは多くのロックバンドを組んできた男である。62年に結成した最初のバンドKonradsから始まり、64年初シングルデビューバンドとなったThe King Bees、65年にはThe Manish Boys、The Lower 3rdとバンドを変えた後、66年に〈David Bowie〉という個人名義での活動へとたどり着いた。

67年にThe Riot Squadへ短期間加入し、68年にはThe Feathersを結成しているがThe Riot Squadはゲスト加入的な立ち位置であるし、The Feathersはアコースティックグループである。66年にはThe Buzzが、69年にはJunior's Eyesがバックバンドとして付くがあくまでバックバンド。ボウイは66年以降自らのロックバンドを組んでおらず4年ごしに結成したのがThe Hypeというわけだ。

(全体図)

時系列的にはマーク・ボランが参加した〝The Prettiest Star〟のレコーディングが70年1月(リリースは4月)、ボウイのバックバンドJuniors Eyesとの最後のアクトが2月3日で、The Hypeのライブデビューが2月末となる。

The Hype

69年2ndアルバム「David Bowie(Space Oddity)」からプロデュースを務め、後々までボウイを支えることになるトニー・ヴィスコンティがベース、ボウイのバックバンドであったJuniors Eyesのドラマーであるジョン・ケンブリッジがドラム、そしてグラムロック時代のボウイの相棒として活躍するギタリストミック・ロンソンがここで登場。ジョン・ケンブリッジはJuniors Eyesの前にThe Ratsというバンドのメンバーであり、そこでのバンドメイトであったミック・ロンソンをボウイとヴィスコンティに紹介した形だ。

(The Hype図)

派手な衣装と派手なサウンドはグラムロックと呼べるものであり、さらにボウイ含めてメンバー全員が謎の《ペルソナ》を被り、ステージネームを持っている。

ミック・ロンソン-ギャングスターマン

トニー・ヴィスコンティ-ハイプマン

ジョン・ケンブリッジ-カウボーイマン

というダサい感じの。笑

ちなみに派手なステージ衣装はボウイの妻アンジーによって制作されたようで、グラムロックに大きな影響を与えたと言われている。

70年頭のいくつかのライブの後ジョン・ケンブリッジはすぐに脱退し、ウッディ・ウッドマンジーが代わりにドラムで加入。これまた元The Ratsのメンバーで、ジョン・ケンブリッジがThe Ratsを辞めてJuniors Eyesに加入するかわりにウッディがThe Ratsに加入、今度はケンブリッジがThe Hypeを辞めてこれまた代わりにウッディが加入となる。

(ケンブリッジ→ウッディ)

なんか同じようなのあったな…ポコとイーグルスにおけるランディ・マイズナーとティモシー・B・シュミットも同じ感じか、アイドルレースとムーブのロイ・ウッドとジェフ・リン…はちょっと違うか。

このThe Hypeの布陣で70年3月に〝Memory of a Free Festival(フリーフェスティバルの思い出)〟をレコーディングし70年6月にリリース。

〝フリーフェスティバルの思い出〟は69年2nd「David Bowie(Space Oddity)」のラスト曲として収録された曲。69年のボウイ主催のアートコミューン〈ベックナム・アーツ・ラボ〉が開催したフリーフェスティバルでの思い出を歌った名曲だ。マーキュリーレコードからこの曲のほうが〝The Prettiest Star〟よりヒットすると提言され、ボウイがこの曲を気に入ってたこともありThe Hypeの布陣で再録してシングルリリースした。

(Single〝フリーフェスティバルの思い出〟)

ボウイのコードオルガンの弾き語りの前半パートと合唱のリフレインが続く後半パートが特徴のドラマチックな曲だが、シングルバージョンではこの前半パートと後半パートをPart1,Part2とA面B面に分けてパートごとの印象を強めた編集になっている。

Part1はアルバムバージョンではコードオルガンのみの神秘的な雰囲気が特徴だが、序盤からThe Hypeによるバンド演奏が入るアレンジ。

Part2は3コードで〈The sun machine is coming down, and we're gonna have a party〉の歌を延々とリフレインするのみのパートであるが、その間ミック・ロンソンが後ろでひたすらギターソロを弾くという、ミック・ロンソンという新ギタリストを世に紹介するためのパートとも言える仕上がり。下手ウマ、雑ウマで癖が強いギターは聴いてて飽きない。が僕はアルバムバージョンの仕上がりの方が好みかな…

ラルフ・メイス(何者かよく知らぬ)という人物がモーグ・シンセサイザーを弾いており、The Hypeにこのラルフ・メイスを加えた布陣で3rdアルバム「世界を売った男」のレコーディングに入る。

3rdアルバム「The Man Who Sold the World(世界を売った男)」

BOOKOFFで250円で手に入った「アースリング」や「アウトサイド」を除けば「ジギー・スターダスト」の次に僕が手にしたアルバムで割と思い入れは強い。

70年4月〜5月にかけてレコーディングを行いボウイ作品の中でもとりわけハードな仕上がりとなった3rdアルバム「The Man Who Sold the World(世界を売った男)」。

アメリカでマーキュリーレコードから70年11月にリリースされ、イギリスでは71年71年4月にリリースされたがジャケットが複数存在しコレクター泣かせの1枚としても有名。

アルバムアートワーク

まず70年11月のUS盤

アメリカンコミックのカウボーイのキャラクターがデザインされたバージョン。後ろの建物やキャラのセリフが精神病院に入院していたボウイの兄テリーを示唆してるとして、ボウイが差し替えを申し出た(リリース直前に焦って?)が間に合わずそのままリリースされた。セリフの有無があるがその辺はよくわからん…

71年4月のUK盤

この間アフィニティについて書いた際にも紹介したキーフによるジャケット。これはこれで女装が物議を醸しすぐに廃盤に。だが再発CDではこのジャケットが一般的(?)。僕が持ってるCDもこのジャケット。

ドイツ盤

ドイツ盤の特殊ジャケット。ボウイがキメラ化している。これも激レアアイテムみたい。

RCA盤

72年RCA移籍後の再発盤、モノクロキックジャケ。レコードとしてはこれが1番出回ってる?CDも割とよく見る。

50周年盤の知らせ

今年の11月で「世界を売った男」が最初にリリースされてから50年になるんだけど、そしたら先日amassによる50周年盤のお知らせをTwitterのタイムラインにて発見。

上に貼り付けておいたその記事によると、「世界を売った男」は元々「Metrobolist(メトロボリス)」というタイトルで考えられていたよう(ジャケットはほぼUSマーキュリー盤のもの)。しかしマーキュリーが収録曲の〝世界を売った男〟に目を付けたのかアルバムタイトルを勝手に変更しリリースした、というのが成り行きらしい。今回の50周年盤はオリジナルのコンセプトに基づいて「Metrobolist」のタイトルでリリースされるそうな。ほえー。

そしてあまりの違いに感動した去年の「David Bowie(Space Oddity)」と同様トニー・ヴィスコンティが再ミックスするようで。正直既存の音源は中々に荒いので(それが良さでもあるが)めちゃくちゃ楽しみ。

アルバム内容

荒い。リズムも音も。シンガーデヴィッド・ボウイのアルバムではなく、The Hypeのアルバムという意識を強く感じる。前作はボウイの12弦アコギ弾き語りにトニー・ヴィスコンティがストリングスなどの装飾を施すことで構成されていたが、今作はライブ感を強く感じるバンドアレンジ。

この時期のボウイはニーチェとアレイスター・クロウリーに傾倒していたようで(僕は哲学とオカルトは絶対に区別すべきだと思っている)、そこからの影響が詩に現れているよう。

ジャンルとしてはボウイのアートロック精神はもちろんぷんぷん香るもののすでにグラムロックな面と、当時流行り始めたプログレッシブな構成、そしてハードロックと言ってもいいくらいのハードさも垣間見える。これは明らかにミック・ロンソンというリードギタリストの存在が大きい(ウッディもかなりヘヴィなドラマー)。実はこの時期ボウイはアンジーと結婚したばかり&ドラッグ依存で音楽に対する熱意が冷めていたらしく、ミックロンソンとトニーヴィスコンティが作曲にも大きく関わっているという。なわけで実のところ〝バンド感を出すことを意識していた〟のか〝仕方なくそうなった〟のかは正直不明だが、どちらにせよこの後続くボウイとミックロンソンの化学反応の最初の例として堂々と提示できる内容だと思う。

1曲目〝The Width of a Circle(円軌道の幅)〟は何かが始まる予感がぷんぷんするフィードバックからのギターリフから始まるミドルテンポなパート、それを半テンにしたスローなパート、ヴェルベッツを匂わせるシャッフルパートの3パートを織り交ぜた8分を超える大曲。そのどのパートもミックロンソンの歪みギターやウッディの激しいタム回し、ヴィスコンティの印象的なベースフレーズが絡み合うバンド感満載のハードでヘヴィなアレンジ。リズム遊びやキメが多いが、微妙にリズムが荒くてその辺がプログレッシブな構成なのにプログレとは呼べない曲にしていて、その荒々しさと勢いはむしろパンク的でもある。ショービジネスの側面を多く持つキラびやかなグラムロックがパンクに影響を与えたと言われる理由がこの荒さにあるのかもしれない、とか思ったり。

全体的にハードだが、ボウイが1stから持つ独特のアートロック/バロックポップ的な面もあり2曲目〝All The Madmen〟はヴィスコンティのリコーダーがフィーチャーされた素晴らしきアートロック。このアルバムでも何度か見られ、この曲にも登場するミックロンソンの〝ギターソロのハモリ(ツインリード)〟的なソロはハードロックの代名詞であると思うんだけど何故か曲はハードロックと呼べない。この曲でも途中で倍テンのシャッフルになるなどのリズム展開、プログレ的曲展開が盛り込まれているがプログレとは呼べない。あくまでハードロック的〝要素〟、プログレ的〝要素〟を取り入れたボウイのアートロックとして独特な空気感を放っているのがこのアルバムの特徴、というかデヴィッドボウイの特徴だ。後にソウルをやってもいわゆるソウルにならず、《グラムロック》として評価される全盛期も実はいわゆるグラムロック(って何?)ではない。あえて言うならやはり《アートロック》で、〝ボウイらしい〟独特な音楽。と、ここまで言っておいて僕は個人的にボウイはオリジナリティに溢れてるかというとそうでもない、と感じているんだからデヴィッド・ボウイって不思議だ。

特に〝ボウイらしい〟と思うのが6曲目、B面2曲目の〝Saviour Machine〟。ワルツのリズムにヨーロッパ的暗さを乗せてシアトリカルに歌い上げる。歌詞は詳しく訳してないがタイトル的に恐らくディストピア的内容、まさにボウイ的世界観を感じる曲だ。恐らく僕はボウイの醸し出すヨーロッパ的匂いに惹かれていて、だからこそアメリカ的な70年代半ばのソウル期や80年以降のポップ期を敬遠しがちな節がある。

「ボウイはオリジナリティに溢れてるとは思わない」とさっき書いたが、その理由はボウイの《吸収体質》にあって。ボウイは間違いなく天才だとは思うがそれは〝尽きない好奇心とアンテナと吸収力〟に集約されていると思う。決して驕ることなく好きなミュージシャンを純粋に「好き」と言えるのは誰でもできることではない。そして盗む力に非常に長けていて、ま、それは〝真似る〟ではなく〝盗む〟であるからオリジナリティとも呼べるんだけれど。その吸収元や盗み先はボウイほどの有名人であればほとんどが明らかにされていて、僕自身ピンと来るものも多いがこのアルバムで言うと3曲目〝Black Country Rock〟は特に顕著だ。明らかにマーク・ボラン風のブルースロックであり、しばしばTyrannosaurus Rexのボウイ的解釈と言われおり、ボランの真骨頂である高速ビブラートもしっかり取り入れている。この曲でもミックロンソンはツインリード的なギターのハモリを弾いてるが、そう言えばボランとロンソンのリードギタリストとしての関係性ってどうなんだろう。そのギターフレーズの合間に鳴るヴィスコンティのベースのスライド音がチャーミング。ツインリード部は倍テンになるがヌルっと入っていくのがいいのよね…「はい!倍テンなりました!ズンタンズンタン」じゃなくて、スネアが2小節目から入ってくるのよ、この手法好き。

逆にルーツがわからない、オリジナリティに溢れているのがタイトル曲〝The Man Who Sold the World(世界を売った男)〟。途切れないギターリフはラーガ的なニュアンスでもあるが、インドってゆーよりアラビアンな印象(適当)。他で聴いたことない雰囲気(知らぬだけか)。ドレミファソラシドで上がっていくフレーズなんかも素晴らしいが、やはりMVPはギロ。メロ部で鳴るギロが作る空気感は秀逸。Nirvanaもカバーしたことで有名な曲だが、アルバム全体的には浮いた曲に思える。元々「メトロボリス」というアルバムタイトルを予定していたという話を知るとより浮いて見える。ただマーキュリーレコードが勝手にこの曲をアルバムタイトルにしたのも仕方がないと納得できる名曲。

他にはツェッペリンやクリーム風なハードロックジャムを繰り広げる〝She Shock Me Cold〟、アレイスター・クロウリーの影響か魔術的でアシッドな〝After All〟、ニーチェの《超人》をタイトルにした〝The Superman〟などが収録。

ヴィスコンティとの一時的別れ

アルバム完成後にヴィスコンティがThe Hypeを離脱。ヴィスコンティはThe Hypeにて《ハイプマン》というステージネームを持っていたとおりThe Hypeの要とも言える存在だったのでここで短くもThe Hypeは終わりとなる。

ヴィスコンティが離脱した理由としてはボウイが結婚とドラッグにより制作意欲が散漫になっていたことに加えて、68年のデビュー時から付き添っていたマーク・ボランのTyrannosaurus Rex(T-Rex)との連帯を強めるため、と言われている。Tyrannosaurus Rexは70年にフライ・レコードに移籍した際にT-Rexに名を改めるが、共にそのフライ・レコードとヴィスコンティがプロダクション契約を結ぶことになった、という大人の事情が1番大きそう。

よくトニー・ヴィスコンティは「デヴィッド・ボウイとT-Rexという2大グラムスターをプロデュースした男」として語られることが多いが、ボウイのグラム全盛期はヴィスコンティは離れており、次に再開するのはソウル時代に突入する75年8th「ヤング・アメリカンズ」になる。

ボウイのグラム全盛期「ハンキードリー」「ジギースターダスト」「アラジンセイン」をプロデュースしたのはビートルズのエンジニアとしても有名なケン・スコットであり、ここでボウイは飛躍的に化けるわけで、ボウイのキャリアにヴィスコンティの存在は不可欠であるが、ヴィスコンティプロデュースで「ジギースターダスト」が出来たか、と考えると疑わしくも思う…

終わり!

今回はここまで!この後The Hypeはベースにトレバー・ボルダーを補充し、ついにスパイダー・フロム・マーズのメンツが揃うわけだが、その前に「Space Oddity」でベースを弾いてたハービー・フラワーズのプロデュースでシングル〝Holy Holy〟をリリースする。

僕が持ってる「世界を売った男」の再発CDのボーナストラックには〝Moonage Daydream〟や〝Hang Onto Yourself〟といった72年「ジギースターダスト」に収録される曲が入っている。僕は70年の時期にすでに出来てた曲なんだなーくらいに思っていたが、これにはアーノルド・コーンズというボウイのサイドプロジェクトが関わっているらしい(知らなんだ)。アーノルドコーンズはピンク・フロイドの〝アーノルド・レーン〟から来てるみたいで、まぁとにかくボウイはヴィスコンティと別れてから再び制作意欲を取り戻しバシバシ活動していくというわけだ!次回はその辺を!

終わり!今回の話をまとめると、The Hypeはパンクバンドで「世界を売った男」はパンクアルバム!

では!

![Metrobolist (aka The Man Who Sold The World) [Analog] Metrobolist (aka The Man Who Sold The World) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61n-qWNWFHL._SL500_.jpg)

![Metrobolist (aka The Man Who Sold The World) [2020 Mix] Metrobolist (aka The Man Who Sold The World) [2020 Mix]](https://m.media-amazon.com/images/I/61nIsauOI9L._SL500_.jpg)