5-10 Strawbs(ストローブス)〜ついに我が脳に着地〜(第82話)

〝言葉〟を与えるということ

「人は知らない言葉や聞き馴染みのない言葉は聞き取ることができない」、それとは逆によく知る言葉なら多少聞こえづらくとも理解することができる、そういう人間の耳と脳の性質になんか名前があった気がするんだけどなんだっけな、それは思い出せない。

音楽においても同じような現象があると思っていてる。本当は鳴っている音のみをただ真っ直ぐに受け止められるならそれが1番であるが、情報が何もなければ鳴ってる音楽を理解できなかったりする。

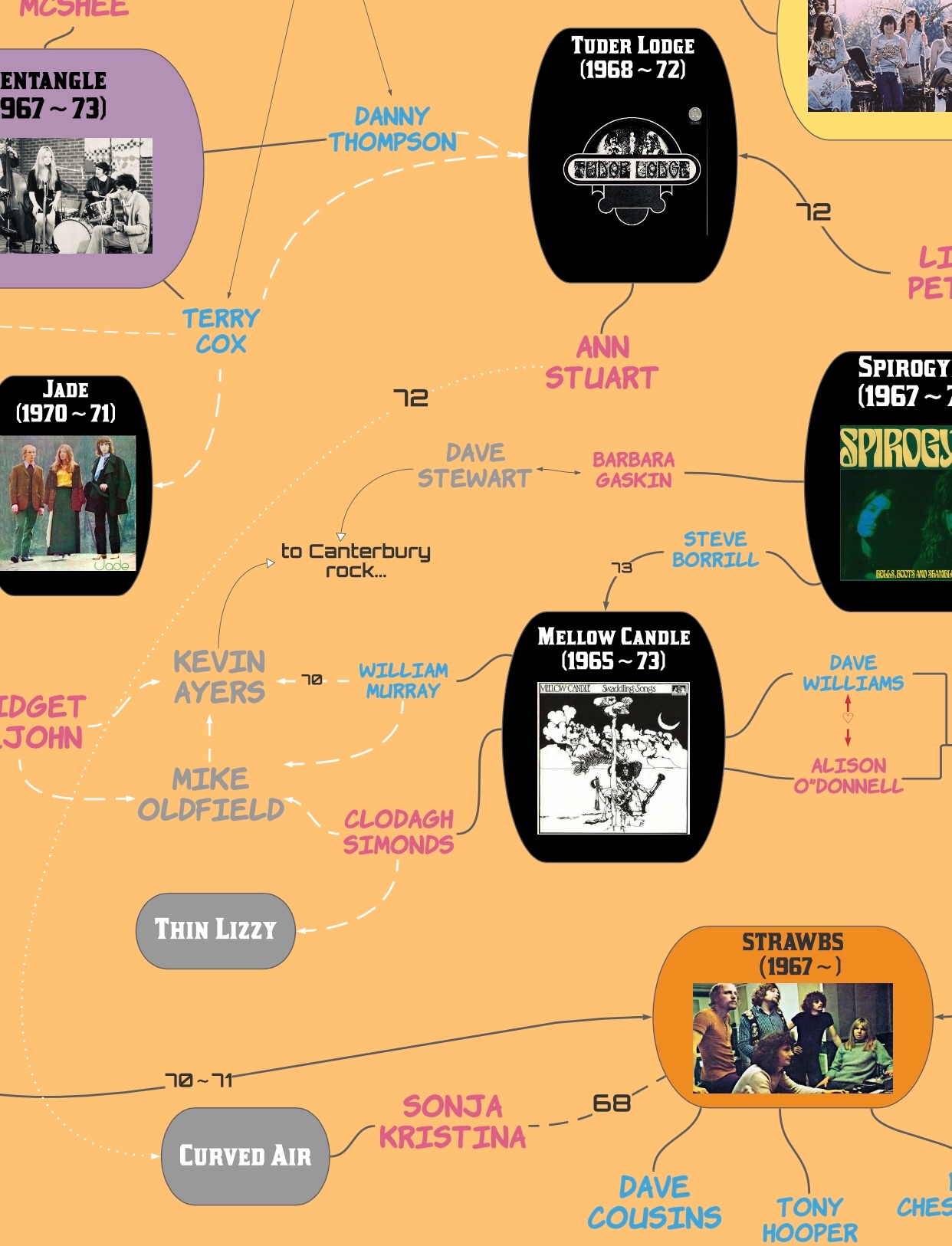

国籍や年代、ルーツや同じ界隈のバンドや人脈、そういう情報を知ることで音に〝言葉〟を与えることができ、理解することができる。「ジャンル分けなんて意味がない」という意見は突き詰めると正しいとは思うが、「ジャンル分けすることで音楽に〝言葉〟を与え理解することができる」ことが大いにあり得ると僕は思っている。「ジャンル分けをすることで固定概念に囚われ見誤る」のはもう一つ先の話で、何にせよ音に〝言葉〟を与え輪郭を浮き彫りにさせることは理解するために必要なことなのだ。これは音楽にとって必要という話ではなくて、人間の性質上必要であるという話で、どちらかというと悲しい話なんだけど。

しかしジャンルを含めたいくつかの情報と音が一致せずに理解できず、長らく宙に浮いたような存在になっていてなかなか僕の脳に着地してくれない音楽というのがいくつかある。その内の一つがStrawbsだった。

Strawbs(ストローブス)というバンドについて僕が知っていた知識は《ブリティッシュフォークロック》、または《プログレッシブロック》のジャンルに含められることが多いことと、Fairport Conventionのサンディ・デニーが最初期に在籍しており、70年ごろにはYes加入直前のリック・ウェイクマンが在籍していたこと。まぁストローブスの情報で真っ先に出てくるものだ。その情報とストローブスの音が一致しなかった。いわゆるFairport Conventionのような《ブリティッシュフォーク》でもYesのような《プログレッシブロック》でもなかったからだ。

しかしもう少しその人脈の事情を知れば少しづつストローブスの輪郭が見えてくる。

Fairport Conventionは69年4th「Liege & Lief」でトラッドとロックの融合を見事に果たし《ブリティッシュフォークロック》の代表バンドとなる。紅一点ボーカルのサンディ・デニーには〝トラッド系歌姫〟というイメージが付いた。ただサンディ・デニーは元々アメリカンフォークの影響が強いソングライターであり、68年〜69年のFairport在籍時の2nd,3rd,4thを順に聴いていけば分かりやすいが徐々に英トラッド色を強めていき4thで完成系に至っている。Fairportのトラッド化の舵を切ったのは恐らくはアシュリー・ハッチングスで、4th発表後サンディ・デニーは「もっとオリジナルを」とフォザリンゲイを結成し、アシュリー・ハッチングスは「もっとトラッドを」とスティーライ・スパンを結成したのだ。サンディ・デニーがストローブスに在籍したのはFairport以前の67年であり、当然まだ〝トラッドの歌姫〟ではない。ストローブスに「Liege & Lief」の《ブリティッシュフォークロック》を期待するのが間違っていたのだ。

リック・ウェイクマンの方もストローブス脱退後Yesへと加入しプログレキーボーディストの代表格になっていくことよりも、どういう人脈からストローブスに加入したかの方を考えるとストローブスの立ち位置が少し見えてくる。リックウェイクマンはストローブス加入前にデヴィッド・ボウイ69年ヒットシングル〝Space Oddity〟及び2ndアルバム「Space Oddity」にセッションマンとして参加している。ボウイのシングル〝Space Oddity〟のプロデュースはエルトン・ジョンのプロデューサーとして有名になるガス・ダッジョン、アルバムはトニー・ヴィスコンティが手掛けた。そしてストローブスの69年1stはガス・ダッジョンがプロデューサーでトニー・ヴィスコンティがアレンジャーである。リック・ウェイクマンがストローブスにゲスト参加した70年2ndと正式に加入した70年3rdと71年4thはトニー・ヴィスコンティがプロデュースを手掛けた。リック・ウェイクマンはガス・ダッジョン&トニー・ヴィスコンティという人脈からストローブスに加入したのだ。リックウェイクマンは69年〝Space Oddity〟以降も継続してボウイ作品に参加したり、エルトン・ジョン71年4th「Madman Across the Water」に参加したり、T-Rex71年〝Get it On〟で鍵盤を引いたり、ガス・ダッジョン&トニー・ヴィスコンティ関連に引っ張り出されている。考え方を変えると、ストローブスはFairport Conventionら英フォーク界隈のバンドというよりはボウイやエルトンジョンやT-Rex界隈のバンドであるということだ。

ウェイクマンが在籍していたからストローブスにYesの《プログレッシブロック》を期待するよりも、ウェイクマン加入に至ったプロデューサー陣の人脈、エルトン・ジョンでのソフトなアレンジやデヴィッドボウイ2ndのいくつかで見られるバロックなアレンジ、Tyrannosaurus Rexでのサイケ効果、その方面から見てみると初期ストローブスの音楽が理解できてくる。

しかしストローブスにトラッドやプログレの匂いが無いわけではなく確かにある。それはサンディ・デニーとリック・ウェイクマンというビッグネームがもたらしたものではなく、デイヴ・カズンズという多才な男が持っていたものだ。

ストローブスのメインソングライターであるデイヴ・カズンズの楽曲はトラッドの影響も受けながらアメリカンフォークの影響も強く、サイケの名残りもあり、宗教音楽や民族音楽からの影響は独特なプログレ感を作り出し、そしてその全てにブリティッシュなポップセンスが宿っている。

〝サンディデニーがかつて在籍したブリティッシュフォークバンド〟ではなく〝リック・ウェイクマンがかつて在籍したプログレバンド〟でもなく、〝デイヴ・カズンズという多才な男のバンド〟という認識を得た時、ストローブスの輪郭がみるみる浮かび上がってきて僕はその音楽を理解し始めたのだ。

ま、輪郭が浮かび上がっただ理解しただ言ってるが、ようするに僕は今になってストローブスにハマってるってわけだ。めちゃくちゃ良い!

5-10 Strawbs(ストローブス)〜ついに我が脳に着地〜(第82話)

とは言ってもやはり《ブリティッシュフォーク》のカテゴリで書かせてもらう。【フォーク】という言葉が=【アコースティック】として使われがちなことをいつも不安に思っているが、それでも《フォークロックバンド》と言ってしまうのが1番簡単にストローブスを表す方法だろう(おれ、弱い。)。

ストローブスの音楽性の遍歴を簡単に言うと、1st,2ndはアコースティックサウンドにトニー・ヴィスコンティのアレンジが乗っけられたバロック気味なフォークロック(69〜70年)、リック・ウェイクマン在籍時の3rd,4thはアコースティック主体の楽曲をオルガンやメロトロンで装飾し教会音楽的要素を盛り込んだプログレフォーク的な音楽(70〜71年)、その後5thからエレキギターが目立ち始めヘヴィ化、楽曲のスケールが大きくなりドラマチックでシンフォニックプログレな印象が強くなる(72年〜)。

フォークロック目線で見るかプログレ目線で見るかで意見が分かれるとは思うが、僕は71年までが好み。フォークロック目線で見るとブリティッシュフォーク特有の内向的で室内楽的なアレンジこそ〝正しい〟と思う。72年以降はどうしても〝大袈裟〟だと感じてしまう。逆にプログレ/シンフォニック目線で見ると71年以前は〝こじんまり〟と感じるのかもしれない。

なわけで僕が書くならやはり71年までの話に偏るが、ストローブスというバンドの歩みを見ていきたい。

結成からデビューまで

元々は64年にデイヴ・カズンズを中心にロンドンにて結成されたブルーグラスバンドStrawberry Hill Boysから始まった(ブルーグラスとはスコティッシュやアイリッシュを基に1940年代にアメリカで生まれた音楽であるが正直僕はブルーグラスとアイリッシュの区別が双方聴いても未だにはっきりわかってない)。なわけでストローブスのトラッド感はブルーグラスを経由した逆輸入的なものなのかもしれない。

67年にバンド名をStrawbsに改名。【Strawb】という言葉はないようでStrawberry Hill Boysを縮めた造語であるよう。

メンバーはデイヴ・カズンズ(Gt,Vo)、トニー・フーパー(Gt,Vo)、ロン・チェスター・マン(ダブルベース)のトリオであったが、この改名後の67年にサンディ・デニーが加入しカルテットとなる。

そのメンバーでデンマークにてレコーディングを行うが、残念ながらリリースは見送られた。このお蔵入りとなった67年のレコーディングはサンディ・デニーとストローブスの双方が知名度を得た後の73年に「All Our Own Work」としてリリース。

ストローブスはだらし無さ溢れるデイヴ・カズンズ声と透き通った美しいトニー・フーパーの声のハーモニー(例えるならレノン/マッカートニーのような)が大きな魅力の一つだと思うが、このサンディデニー在籍時の67年のレコーディングはやはりサンディ・デニーの歌をかなりフィーチャーしたものになっている。このアルバムにはサンディ・デニーの代表曲でありジュディ・コリンズが68年にカバーし、サンディ自身もFairport Conventionの69年3rd「Unhalfbricking」で歌った〝Who Knows Where the Time Goes〟がレコーディングされていることもあり、どちらかというとサンディ・デニーファンにとって重要なアイテムという印象が強い。

サンディ・デニーはこの後Fairport Conventionへ加入するために脱退するが、その代わりにほんの一瞬であるがソーニャ・クリスティーナが加入していた時期があるらしい(ソーニャは後にカーヴド・エアのボーカルとして成功する歌姫)。これはこの度調べて初めて知ったことで割と驚いた。

(カーヴドエア、一応英フォーク図ではチューダーロッジのアンスチュアートがゲスト参加したことで繋がっております)

ストローブスはサンディ、ソーニャと女性ボーカルを加えたフォークバンドを画作していたようだが結局男3人のトリオで68年にシングル〝Oh How She Changed〟でA&Mからデビューすることとなり、69年に1stアルバム「Strawbs」をリリースする。

69年1st「Strawbs」

ディヴ・カズンズとトニー・フーパーのギターボーカルとロン・チェスターマンのダブルベース(ウッドベース)のフォークトリオがこの1st時の正式メンバーであるが、サポートとしてなんとまぁジョン・ポール・ジョーンズ(ベース)、ニッキー・ポップキンス(ピアノ)が参加しているらしい。2人ともこの時期の英ロック界にどこにでも現れる名プレーヤーであるが英フォーク界隈では珍しい気が。この2人が参加しているという情報には心躍るが、正直影響力は小さいように思う(てかほんとに参加してる??)。それよりも【Musical Vibrations】という役割でクレジットされたトニー・ヴィスコンティがアレンジ面で大きく活躍している。2曲目〝That Which Once Was Mine〟や9曲目〝Poor Jimmy Wilson〟でのトニー・ヴィスコンティの真骨頂といえるリコーダーや、10曲目〝Where Am I? / I'll Show You Where to Sleep〟でのチェレスタなどで大きく貢献しソフトでバロックな彩りを与えている。

全体的にフォーキーなアレンジであるがドラムも割と入っていて(クレジットなし)、中でもアルバムに先立って68年にリリースされたデビューシングル〝Oh How She Changed(6曲目)〟と2ndシングル〝The Man Who Called Himself Jesus(1曲目)〟は特にガッツリドラムが入っている(誰が叩いてるのやら)。〝Oh How She Changed〟は教会音楽的な要素を持った曲でサイケ/プログレフォークな雰囲気もありヨーロッパ的暗さも備えていてアルバムに馴染んでいるが(好き!)、一際浮いているのが2ndシングルとしてリリースされアルバムの1曲目に置かれた〝The Man Who Called Himself Jesus〟だ。僕がストローブスを長らく見誤ることとなる原因となった曲である。

1.〝The Man Who Called Himself Jesus〟

『サンディデニーとリックウェイクマンが在籍していた英フォークロックバンド』という肩書きに惹かれて初めて聴いたストローブスの曲が1st1曲目のこの曲で、「悪くはないけどめちゃくちゃアメリカンフォークロックやん」となったのを強く覚えている。歪んだエレキギターにパワフルなビート、カラッとした空気感、今になって聴いてみるとこの曲だけが異色だったことに気づく(恐らくこの曲でジョンジーとニッキーポップキンスがサポートしてんじゃないかな??)。思い浮かんだのは《ディラン的フォークロック》であるが、よく考えれば1番近いのは76年Live盤「Hard Rain」、つまり75年〜76年の〈ローリング・サンダー・レビュー〉の時のディラン。

このツアーではミックロンソンをギタリストに迎え、さらにロジャー・マッギンやジョーン・バエズ、パティ・スミスにザ・バンドの面々、さらにはアレン・ギンズバーグやデニス・ホッパーまでもを巻き込んだ《グアム》というツアーメンバーで半年ほどかけてアメリカ中を周った。かなりの大所帯で歌い手も多数いたことからライブは4時間にも及び、予算も度外視の中々破茶滅茶なツアーだったが、これは60年代の理想を体現したものであると言われており、つまりは〈ウッドストック〉の頃のようなヒップなスタイルだった。ディランバンドのアレンジもその頃の香りがプンプンするものに仕上がっている。それはジェファーソン・エアプレインやグレイトフルデッド(のフォーキーな曲)、シスコサイケ勢の、ウエストコーストのサイケ/フォークロックな雰囲気で、このストローブスの〝The Man Who Called Himself Jesus〟も正にその影響下にあるサウンドだ。そう考えると【キリストを自称する男】ってタイトルも如何にもって感じ。実はウエストコーストからの影響というのは後々にもストローブスから感じられることができるが、この1stの1曲目でここまで濃いのを提示するのはちょいと失敗じゃないかと思う。いやそりゃ良い曲ではあるんだけど、まさに英国情緒溢れる中世的で牧歌的な2.〝That Which Once Was Mine〟(アウトロかっこいい!)、英トラッド感満載な3.〝All the Little Ladies〟(これは弾き語り)と続いていくまさに英国らしい音楽がストローブスの真骨頂だと知れば尚更。

4曲目〝Pieces of 79 and 15〟にはどこかYes的なメロディとフレージングを感じる(リックウェイクマン関係なしに、まだ加入前だし)。メロの美しさと間奏の奇妙さが巧く溶け合うサイケデリックフォーク。

5曲目〝Tell Me What You See In Me〟は「おっ、ラーガか!…いや、アラビアンっぽいなぁ」なんて思って調べてみたら奇妙なストリングスを奏でるのはNorati and his Arab Friendsというアラブストリングス隊で、まさしくアラビアンフォークロックだった。発想自体はサイケ/ラーガロックのThe Byrd〝Eight Mile High〟あたりから来てるのか、とも思うがこのアラビアンなサイケデリックは他で聞けない独特なもの。実はこの曲自体は先に書いた67年サンディデニーとのデンマークレコーディング(73年に「All Our Own Work」としてリリース)にも収録されているが、その時点では少しサイケがかった美しいフォークロックといった感じで、それをサイケ/アラビアンロックに生まれ変わらせたセンスには脱帽。これは名曲。

で次の〝Oh How She Changed〟が教会音楽的なんだから本当にバラエティに富んだアルバム。

中世音楽にバロックにトラッドにサイケにアラビアンに教会音楽と様々であるが、基本的にデイヴ・カズンズのIncredible String Bandを思わせるぶっきらぼうでだらしない声とトニー・フーパーのポール・サイモンばりの透き通った美しい声のハーモニーで英国感溢れるメロディを歌うので統一感がある(1曲目以外)。

B面も良曲が並ぶが、後に続くプログレッシブな方向性を示しているのがラストの〝The Battle〟。アコギのストロークとドラムのロールがかっちりハマってかっこいいのよね。とにかく全曲通して演奏クオリティが高い。

作曲は全てデイヴ・カズンズ、3,4,6曲目でトニー・フーパーが共作、このコンビの歌がとにかく素晴らしい。あとはトニー・ヴィスコンティ、同時期のボウイの2nd「Space Oddity」や3rd「世界を売った男」でも秀逸なアレンジをかましていたが正直〝荒い〟と感じる部分もあり手放しで全てを肯定できるものでもないが、ストローブスでのヴィスコンティの仕事はほんとに素晴らしい。

もう1人のメンバーであるダブルベースのロン・チェスターマンは特に目立たないが、調べてみるとTea and Symphonyの1stに参加してるみたい。

(Tea and Symphony繋がった!)

この69年1stが60's臭が残っていて特にお気に入りなんだけど、AmazonにすらCDもなかなかなくて手に入れれてないんだよな。

続く!

ささっと71年までのストローブスを書くつもりだったんだけど1stだけで長くなってしまった。なんせ今ハマってる最中なもんでテンションあがっちゃって。

なわけでストローブス、続きます!