8-5 Love〜黒き愛〜

義務教育

義務教育で習うような日本史、世界史というのはより初歩的なものであるが、歴史において《初歩的》であるということは歴史上とりわけ《重要》とされる事件や人物をピックアップしたものであると言えるだろう。義務教育で学ぶものなのだから人である以上知っておかなければならない重要な歴史であると言うことだ。

歴史にかかわらず《義務教育で学ぶべきもの》というのは《人にとって最低限必要な知識》であると偉い人が設定したものなんだろうけど、僕なんかはどうしても《人にとって》の部分が気になってしまう。

《人にとって最低限必要な知識》を決めるためには《人》とは一体なんなのかを定めなければならないだろうと。もうそれは宗教の領域である。僕は教育(あと医療)は神の領域であり、全ての学校や病院は宗教学校、宗教病院でないと成立しないんじゃないかなんて考えたりしている。人を育てたり人の命を扱うなら《人》がなんたるかを定めないと成立しないじゃん。って。

なわけで結局は義務教育で学ぶものというのは《人にとって最低限必要な知識》ではなく《偉い人達が必要最低限だと設定した知識》である。僕らはその設定に従って育ってきたわけだ。もちろん1人の偉い人が単独で決めてるわけではないだろうが、大袈裟に言うと僕らは〝人が人であるために〟というより〝個人の価値観〟に乗せられてきたと言えるだろう。

何言ってんだか、とお思いかもわからないけど僕は現在の教育や医療に文句があるわけでは全くなくて、このブログで書いてるんだからやっぱり《ロック》について言及したいわけで。

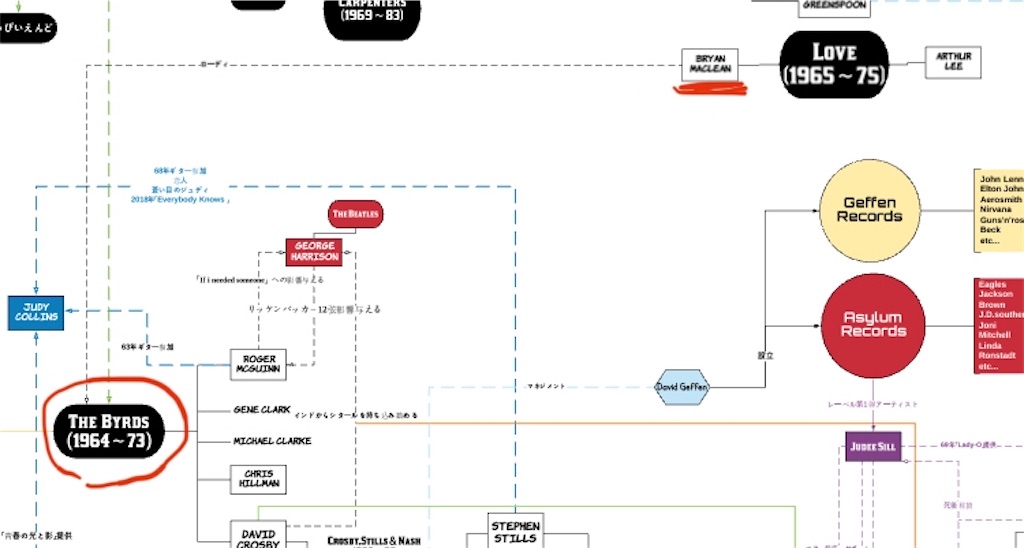

《義務教育のロック》なんてものはもちろん存在しないが、それに近いものはあると思っている。それは《ロック好きなら知っておかなければならないバンド(アルバム)》《ロック入門盤》といったものだ。これを設定したのは一体誰なんだろう…って疑問からこんな書き出しになったわけなんだけど、ロックの神が定めたわけでもない。ロックミュージックを築き上げたのはもちろん偉大なるロックミュージシャン達であるが、ロック史を築いたのは音楽評論家やライターなどのマスメディアであるだろう。

僕自身音楽誌による〝年代別名盤500選〟からロックに入った。何の疑いもなくそれらを聞いて素晴らしきロックの世界に身を投じたわけだが、今になってみると「なんでコレが入ってんの?」「コレが入ってんならアレが入っててもいいんじゃない?」とか色々疑問に思うことが出てきたわけで。

こんなのは雑誌なんだからもちろん編集者個人の意見であるんだけれど、知っておかなければならないほどの名盤についてはまるで教科書でも存在するかのようにどのメディアでも統一していたように思う。だから僕はそれらを《義務教育ロック》だと受け取り〝誰かが設定したロック好き〟になった。

これは悪い事だとかそういうことじゃなくて、むしろ素晴らしい名盤をまとめ上げて提示してくれた偉大な先人に溢れんばかりの感謝を持っている。ただ「名盤、名盤、金字塔、金字塔」という洗脳によって僕の音楽趣味は形成されていったんじゃなかろうか、という疑いと不安からの自問自答によってこんなくだらないことをウダウダ言っている。

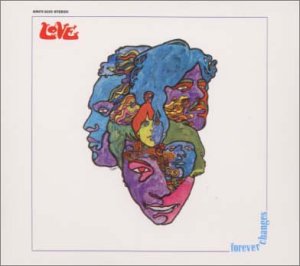

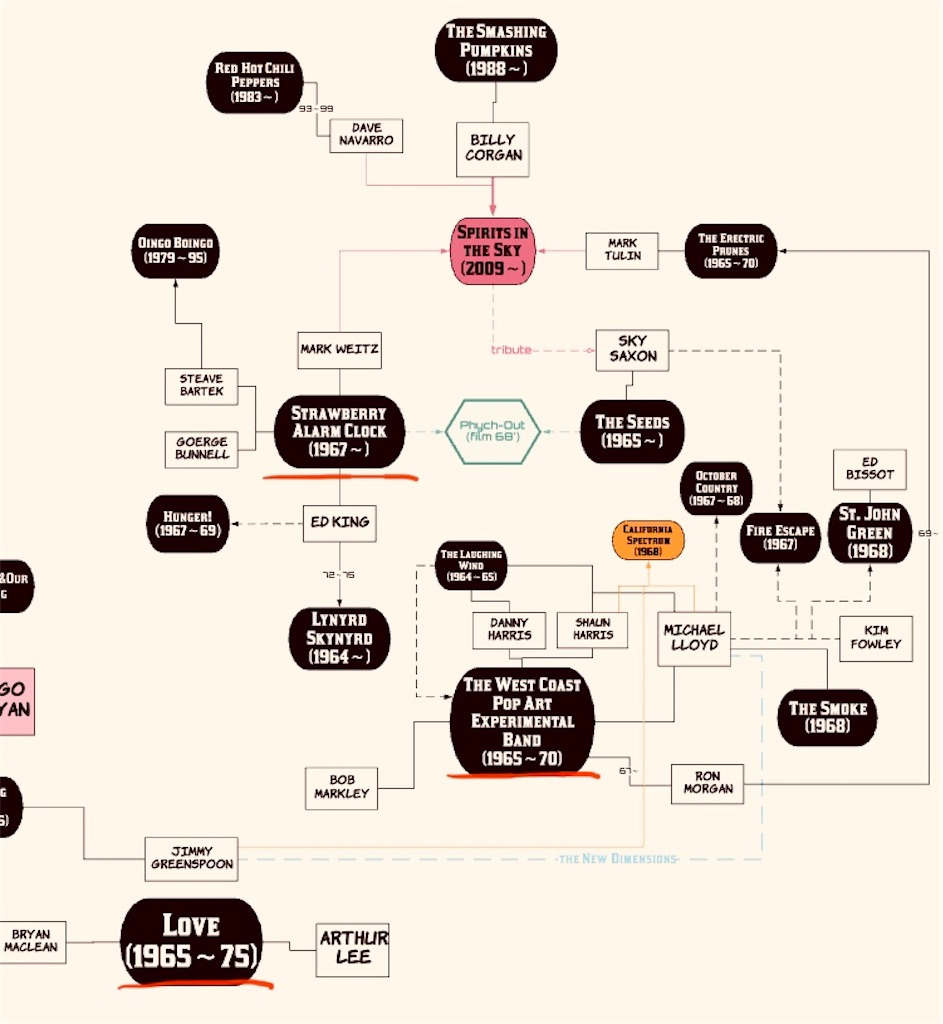

8章はLAサイケ。ストロベリーアラームクロック、WCPAEBと進み、次はLoveでも書こうかなぁなんて思った時にそう言えばLoveの「Forever Changes」って何故こんなにも大名盤扱いされてるんだろう…って疑問が事の発端で。このアルバムはまず間違いなく《義務教育ロック》に数えられるアルバムであると言えるだろう。もちろん本当に素晴らしきソフトサイケアルバムであることは間違いないが「サージェント」や「ペットサウンズ」やヴェルベッツなんかと共に《60's義務教育ロック》に名を連ねるにはセールス的にも影響力的にも足りない気がしないでもない。確かにロバートプラントやジム・モリソンといったビッグネームが絶賛したという事実はあるにせよ、ソフトサイケという面でみるとストロベリーアラームクロックやWCPAEB、ミレニウムやニルバーナUK辺りの例えるなら《高校ロック史》くらいの位置でもおかしくないんじゃなかろうか。

勘違いしないでもらいたいのは僕は「Forever Changes」がめちゃくちゃ好きで間違いなく歴史的アルバムであると思っている。ただロック史において重要なものから順に並べるには順位が高すぎる気がするんだな。これにはある音楽評論家の個人的なゴリ押しとそれによる価値観の伝染みたいなものが存在してるんじゃないか、とかまたくだらないことを考えている冬の真夜中である。

8-5 Love〜黒き愛〜

さて、《義務教育ロック》と呼べるほど名盤扱いされている67年3rd「Forever Changes」をロック史に刻み込んだLove(ラヴ)もLAサイケの流れの中で紹介しとこう。Loveは66年から74年までに7枚のオリジナルアルバムを残したが69年の4th以降はボーカルのアーサー・リー以外のメンバーが全員脱退してしまいほぼアーサー・リーのソロと言える内容となる。で例の如く僕はやっぱりそれ以前の1st〜3rdしかしっかり聴けていないのだが、この時期の、特に2nd,3rdの独特なソフトサイケ感は唯一無二のものがあるのでその辺を軸に。

アーサー・リーというアフリカ系アメリカ人ロッカー

65年にロサンゼルスにて結成されたLoveの最大の特徴はやはりボーカルでソングライターでバンドの中心人物であるアーサー・リーがアフリカ系アメリカ人、黒人であることだろう。当時のロック界で黒人がリーダーのバンドは非常に珍しく、Loveと翌年に誕生するジミヘンドリックス・エクスペリエンスくらいじゃないかな。実際アーサーリーとジミヘンには深い親交があったようだが、ブルースギターを軸にサイケロックを鳴らしハードロックへの道を切り開いたジミヘンに比べてアーサーリーからは全くと言っていいほど黒っぽい音楽性(ブルースやソウルなど)を感じないのも特徴。ブリティッシュインヴェイジョンやバーズなどの影響下にありつつもルーツ不詳の独特な音楽性は癖になる。僕はなんとなくその雰囲気にアメリカの大地というより島っぽいイメージを持ってるんだけどどうだろう、ハワイとか…違うか。

バーズのローディ、ブライアン・マクレーン

Loveの重要人物としてアーサーリーの他にもう1人挙げるとしたらブライアン・マクレーンになるだろう。Loveの楽曲のほとんどはアーサーリーによって書かれたが、Loveを象徴するキャッチーな人気曲である〝Orange Skies〟や〝Alone Again Or〟はブライアンマクレーンによって書かれた曲である。

ブライアンマクレーンがThe Byrdsのデビュー時のローディをしていたのは有名な話で、ローディを辞め、モンキーズのオーディションに落ちた後にアーサー・リーとバンドを結成する。

※TV番組から作られたバンドであるモンキーズのオーディションにはポール・ウィリアムス、スティーブン・スティルス、ヴァン・ダイク・パークスなども参加していた。

Love始動

アーサーリーとブライアンマクレーンがスタートさせたバンドは元々The Grass Rootsというバンド名であったが、LAには同時期に同名バンドがいたので(あのグラスルーツ)Loveに改名して66年にエレクトラレコードからデビュー。

アルバム1曲目で1stシングルでもある〝My Little Red Book〟はバート・バカラック/ハル・デヴィッドによる楽曲でマンフレッドマンが先にリリースした曲であるが、最近ビーチボーイズのFriendsセッションなるもの(2018年リリース?68年ごろのセッション音源)をApple Musicで聴いてたらこの曲が出てきてびっくり!ピアノ弾き語りなんで最初気付かんかったが…

66年デビューアルバム「Love」はまだフォークロックやガレージロックといった感じであり、音楽性的にはバーズとストーンズを足して2で割ったような感じ。アーサーリーは元々R&B系のミュージシャンだったようで、バーズの出現に影響を受けてフォークロック路線に、さらにギターのブライアンマクレーンは元バーズのローディってんだからこの滲み出るバーズ感に納得。

〝Can't Explain〟など良曲もあるが、ジミヘンのデビュー曲として有名な〝Hey Joe〟を彼らもカバーしていることに注目。

〝Hey Joe〟はもはやガレージロックのトラディショナルとして扱われるナンバーでそのカバーは数百にも及ぶと言われている。最初にレコーディングされたのは65年のThe Leavesによってでありそこから66年,67年辺りにLove、ジミヘン、バーズ、ミュージックマシーン、The Standellsなど数々の西海岸バンドにカバーされた。

作曲者はフォークシンガーのビリー・ロバーツで(彼については詳しく知らない)、最初にレコーディングしたのはThe Leavesであるが、リーヴスはラヴが演奏してるのを聴いて歌詞を尋ねたとか、Quicksilver Messenger Serviceのディノ・バレンティが本当の作曲者であるとか、いやデヴィッド・クロスビーの曲だとか、諸説あるが60年代頭にビリーロバーツが生み出しディノバレンティとクロスビーがフォーク界隈で曲を広めるのに貢献したというのが正しそう。

いやしかしガレージロックのトラディショナルというくらいだから基本的に皆アップテンポなんだけどジミヘンのスローテンポな〝Hey Joe〟が1番有名ってんだからジミヘンは偉大だな。

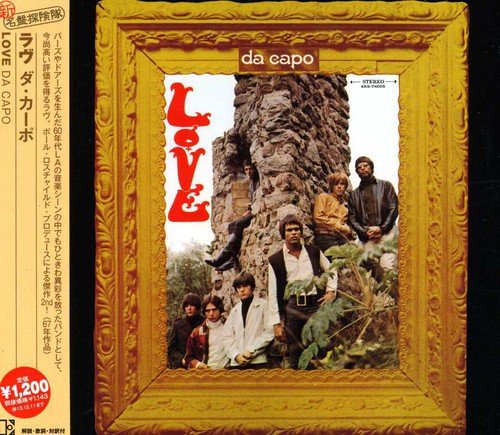

さてLove。同年66年末に2nd「Da Capo」をリリース。ここで音楽的に飛躍的な進化を見せソフトサイケ、バロックロックと呼べる作品を生み出した。

2ndシングルとしてリリースされた〝7 and 7 Is〟というガレージソングがヒット。それを含む2ndアルバム「ダ・カーポ」!!というのがこのアルバムの宣伝文句になりがちだが、僕はこの「ダ・カーポ」おいては〝7 and 7 Is〟は邪魔なくらいに思っている。僕がガレージロック苦手というのもあるが、その他のソフトサイケな楽曲が素晴らしすぎて〝7 and 7 Is〟に焦点当てすぎると少しブレるのよね。いやカッコいい曲ではあるんだけど。

とにかくLoveと言えば次作67年3rd「Forever Changes」が有名なんだけど、「ダ・カーポ」も勝るとも劣らない傑作だと思っていて。ストリングスやホーンで見事に装飾されたソフトサイケが「Forever Changes」であるが、「ダ・カーポ」はオルガンとフルートとハープシコードである。2ndと3rdの違いはこのアレンジの点にあって楽曲の美しさと独特な空気感はどちらのアルバムにもあり、Loveの双璧として2枚並べて捉えるべきだと思っている。

ブライアンマクレーン作の2曲目〝Orange Skies〟やボサノバ風の3曲目〝¡Que Vida!〟なんかの落ちついた心地よいソフトサイケはラヴの真骨頂と言えるだろう。アーサーリーの歌は1曲目〝Stephanie Knows Who〟や4曲目〝7 and 7 Is〟で見られるハードで熱量に溢れた歌と〝Orange Skies〟や〝¡Que Vida!〟での優しく歌いあげる歌と別人かのような二面性を持つが僕は後者こそがラヴの世界観を作り出す上で重要なものだと思っている。

このアルバムで特に好きなのが5曲目の〝The Castle〟と6曲目〝She Comes in Colors〟で、ハープシコードとフルートの絡みが秀逸、抜群のバロックポップ。〝The Castle〟なんかは本当に似た曲を挙げることができない不思議な曲で〝She Comes in Colors〟は翌67年のストーンズの〝She's a Rainbow〟の元ネタになったと言われている。

B面は〝Revelation〟という18分ほどのジャム曲1曲のみであるが、これがもったいない気もする。後のQuicksilver Messenger Serviceのようなシスコサイケっぽいスタイルの野心的な曲であり、この曲がシスコサイケ勢に与えた影響力は大きいだろうが、A面での精密なバロックポップと折り合わない気が。

ガレージロックあり、シスコサイケ風あり、アーサーリーも激しかったり優しかったりで、バンドの多様な面を詰め込んだアルバムであるが詰め込みすぎてバランス悪い感も否めない。《フルートとハープシコードを使ったソフトサイケ/バロックポップ》に絞ってれば間違いなくこのアルバムも「Forever Changes」と並んで歴史的名盤となっただろう。

ちなみにオルガン、ハープシコードと鍵盤を弾いてるのは通称スヌーピーと呼ばれる男であり、彼は1stではドラムを叩いていた。この人事異動が非常に効果的に機能した2ndアルバムであるが、スヌーピーは2ndで脱退。そんなわけで次作では鍵盤類が身を潜め、代わりにストリングスとホーンによってアレンジが施されることとなる。

67年 3rd「Forever Changes」

カラフルなメンバーの似顔絵が心臓の形にコラージュされたこの素晴らしきジャケット。

僕はLoveを《ソフトサイケ》と捉えるが、正直アーサー・リーにドラッグの香りはほとんどしない。サイケデリックはLSDを発端に始まったが、LSDが素晴らしい音楽を生んだのではなく、あくまで『人の内に潜むものをLSDによってこじ開けた』と僕は解釈している。言いかえれば《人の内に潜むもの》がサイケデリックの正体であるということだ。人の内面の深みに辿り着いた芸術はドラッグ有無に関わらずサイケデリアを感じさせるのだ(まぁドラッグが関わってることがほとんどだけど)。つまりはサイケデリアとはLSDの流行に左右されない普遍的なものであると考えている。

67年というのはサマー・オブ・ラブ真っ只中で、カウンターカルチャー、ヒッピー、反戦運動、東洋思想、LSDなどが一大ムーブメントとして盛り上がりを見せるが、これらは時代背景との繋がりが非常に強い流行モノであり普遍性を持っているとは言えないだろう。この時期に素晴らしきサイケデリアを表現しながらも、こうした流行やブームの渦の中にいない感じがするミュージシャンが何人かいて、それがブライアン・ウィルソンやアーサー・リーである。流行やドラッグの有無とは関係なく己の内面の深みに辿り着いた偉大な男たちだろう。

ま、こんなのは非常に感覚的な話だし推測でしかないんだけど…アーサーリーも「ラヴ&ピース!!」って叫んでたかもしれないしね。

実際この3rdをリリースした後アーサーリー以外のメンバーが全員ヘロイン中毒で活動不能に陥りメンバー総入れ替えになるわけなんだけど。

「Forever Changes」に関してはもはや語るまでもないか。色んなところで耳にタコができるくらい紹介されてるわけで。

とにかく全編通して歪みギターがほぼ無くなり、クリーントーンの数本のギターのアンサンブルにストリングスやホーンが絡むソフトなアレンジ。彼らの代表曲である1曲目〝Along Again Or〟はブライアンマクレーン作だが、イントロでアコスティックギター3本(多分)のアルペジオが重なりビートとストリングスがインして歌が始まる瞬間は何度聴いてもシビれる。

ちなみにこのアルバムは当初ニールヤングがプロデュースを務める予定であったが、バッファロースプリングフィールドで忙しく結局一曲だけアレンジで参加している。ニールヤングはまだこの時点でそこまでのキャリアを積んでないだろうにそんな話が持ち上がってたなんて驚き(結果的にヤングプロデュースじゃなくて良かったんじゃないかな……笑)。

当時のセールス自体はアメリカで154位とイマイチであったが、イギリスでは63位と、ビーチボーイズの「ペットサウンズ」なんかと同じくイギリスで人気となったアルバムである。《サマーオブラブ臭》のしないアルバムは当時のアメリカではヒットしなかったが、やはり「Forever Changes」も「ペットサウンズ」も今なお愛される普遍性をもったアルバムであるだろう。そしてそれに気づいてたのはイギリス人であったってことだ。

ツェッペリンのロバート・プラントが最も好きなアルバムの一つであると公言している。セールスには恵まれなかったが影響を受けたミュージシャンが多数存在し、そういった面で重要なバンドではあるが《義務教育ロック》とまでは言い難い気が…なんせ各地で称賛する声があったがLAから外に出なかったのは大きいだろう。そうゆー意味ではLoveは紛れもないLAサイケバンドである。

その後

アーサーリー以外のメンバーがヘロイン中毒で脱退し、アーサーリーのソロバンド化していく。少しハードな面が増え始めてあまり聴けていない。70年6th「False Start」では一曲ジミヘンが参加しており、この時期にジミヘンとのジャムセッションが行われ、2人のアフリカ系アメリカ人のさらなるコラボレーションが期待されたがジミヘンが死去。72年のアーサーリーの1stソロアルバム「Vindicator」はジミヘンと組んでたら…みたいな音を強く感じる内容となっている。

2003年に「Forever Changes」を完全再現したライブが行われ、YouTubeで観ることができるがこれが意外と良くて感動した。アーサーリーおじちゃんがアメリカ国旗バンダナ巻いてテンガロンハット被ってるのもダサいというよりは可愛くて良し。

終わり!

言いたいことはとにかく2nd「ダ・カーポ」が「Forever Changes」に負けないくらい良いってこと!必聴!

(8章LAサイケ周辺)

![Da Capo [12 inch Analog] Da Capo [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61MLjzqUBWL._SL500_.jpg)

![Forever Changes [12 inch Analog] Forever Changes [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51848crIISL._SL500_.jpg)