完!『George Harrison: Living in the Material World』を観て

こんな3回にもわたって書くつもりじゃなかったんだけど、TSUTAYAで軽い気持ちで借りただけだったんだけど、少し離れていたビートルズ熱が再熱してしまったようで。

↓前々回↓

↓前回↓

前々回はジョージ・ハリスンの作曲家としての目覚めと鋭い感性について、

前回はシタールとラヴィ・シャンカール、LSD、マハリシ、クリシュナ教との出会いから形成されていくジョージの精神世界について、

今回はその精神世界と物質世界との間で苦しむジョージ・ハリスンについて!

完!『George Harrison: Living in the Material World』を観て

映画タイトルとテーマ

このドキュメンタリー映画のタイトルとなった『Living in the Material World』はジョージハリスンの73年ソロアルバムのタイトルから拝借したものだ。直訳すると【物質世界で生きること】。だが映画内でその73年のアルバム「Living in the Material World」についてはほんの少ししか触れておらず、このアルバムからの楽曲もほとんど使われていない。

70年以降のソロ活動についてはやはりビートルズ解散直後の1970年にリリースし大ヒットを記録した「All Things Must Pass」の方に焦点を当てており、〝All Things Must Pass〟はテーマ曲のように使われ他にも〝My Sweet Lord〟などこのアルバムから多数の楽曲が使用されている。1人の人間の人生、生涯を描くドキュメンタリー映画のタイトルとして【全てのものは過ぎ去る】【万物流転】を意味する「All Things Must Pass」はジョージの思想も詰まってて相応しいと思うんだけど、それでも『Living in the Material World』というタイトルにしたのは作り手側が《ジョージが物質世界で生きたこと》を、《精神世界と物質世界の狭間で揺れていたこと》を大きなテーマとして掲げたからなのだろう。

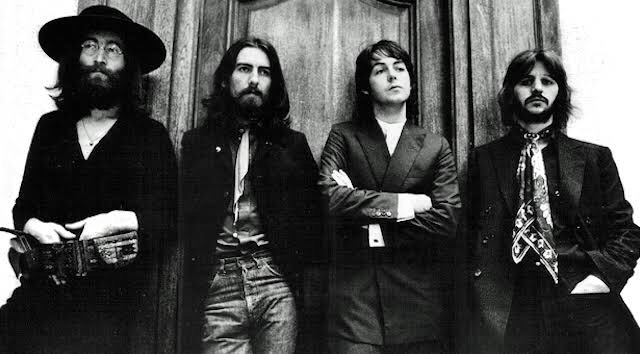

「ジョージには二面性があった。」とこの映画でリンゴとヨーコとポールが語っている。

リンゴは

静かなジョージと激しいジョージ

ヨーコは

優しいジョージと正直すぎるジョージ

ポールは

詳しくは言わないけど彼は男だ。男の好きなものは好きさ。

と。そんなものは取り立てて《二面性》なんて言うほどのことでもないと思うが、おそらく《ジョージの精神世界と物質世界》というのがこのドキュメンタリーで彼の人生を描く上でのテーマであり、それを強調するためのリンゴとヨーコとポール語る《二面性》なんだろう、と編集の思惑を嗅ぎとった。

霊的存在になりたがっていた

元妻のパティ・ボイド曰くジョージは

霊的存在になりたがっていた

が

そうなれないことに苦しんでいた

らしい。日常生活が邪魔をする、何かを理解しかけた瞬間に俗世に引き戻される、神の側に留まりたかったが、どうしても俗世に引き戻されるのだ。そのことに怒りを表すこともあったという。

元々東洋思想に傾倒していたのはパティのほうだった。しかしパティはまさにカウンターカルチャーの波の中にいた女の子で、その波はすぐに過ぎ去った。がジョージはブームに乗ったわけではなく、人生の指針として東洋思想を取り込んだのだ。

では彼を俗世に引き戻す1番の要因は何だったのか?という質問に対してパティは

「(ビートルズの)他の3人のことや……創造し続けなければならないことよ。アップルは巨大帝国だった。」

と答えた。

ジョージを物質世界に縛り付けたのは〝仕事(ビートルズ)〟であった。世界中のアイドルとなり68年には自らの会社〈アップル・コア〉を設立したビートルズは途方もない数の人が関わるビジネスの母体となっていた。

ビートルズ崩壊

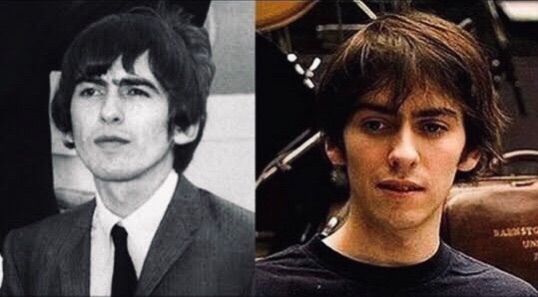

この映画はインタビューや過去映像とジョージの楽曲を交互に展開していく構成であるが、もう一つ重要なのがジョージの日記だ。これを場面場面でまるで生き写しのようにソックリな息子のダニー・ハリスンが音読して映画を繋いでいく。

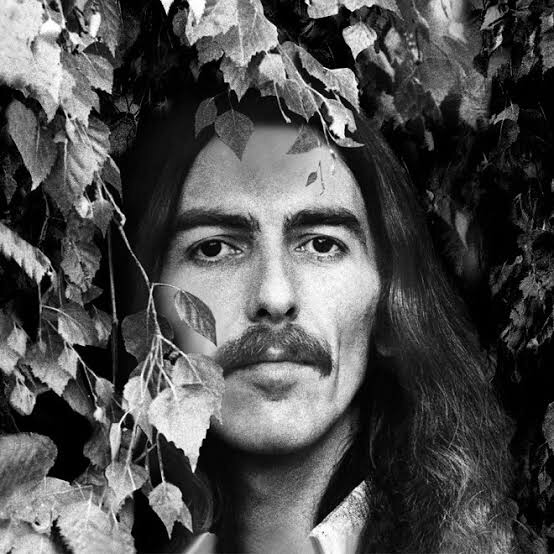

(ジョージと息子のダニー)

印象的だったのは映画『Let It Be』でも見られるビートルズ末期、崩壊寸前の69年1月トゥッケナムでの《ゲットバック・セッション》の頃の日記だ。このセッションにジョージは自身の曲〝All Things Must Pass〟を持っていくが協力を得られなかった。そして

1月10日、ビートルズを辞める決心をして帰宅。

と日記に残している。

我慢の限界を迎えたジョージはついにスタジオを飛び出した。そしてその日家に帰って〝Wah Wah〟を書き上げたらしい。ジョンはこの時「ジョージの代わりにクラプトンを入れよう」って言ったのは有名な話。〝All Things Must Pass〟と〝Wah Wah〟はご存知ビートルズ解散後のソロアルバム70年11月の「All Things Must Pass」に収録された。

66年8月にサンフランシスコでのビートルズ最後のコンサートが終わった時、ジョージは「これでやっとビートルズから解放される!」と思ったらしい。しかし実際にはそこから緊迫したスタジオワークが続き数々の名盤を残して70年4月に解散した。

前回書いたように66年ごろからジョージはミュージシャンとしても1人の人間としても成長し自信を持ち始めていた。その分ビートルズ内での立ち位置と扱いに不満を感じ始め、ジョージはバンド外のミュージシャンと交流を持つようになる。

まず最初に挙がるのはやはりエリック・クラプトン。ビートルズに居場所がないと感じていたジョージと一匹狼のブルースの伝道師(自称)クラプトンはすぐに意気投合し、長年に渡る親友となる。68年には「ホワイトアルバム」収録の〝While My Guitar Gently Weeps〟でクラプトンがリードギターで参加し、険悪な雰囲気だったビートルズの緩和剤となった。

ビリー・プレストンをビートルズに招き入れたのもジョージだ。69年1月の〈ゲットバック・セッション〉に参加、こちらは失敗に終わったがその後バンドがなんとか持ち直して69年9月リリースの「アビイ・ロード」を作れたのはこれまたビリー・プレストンが緩和剤になったことが大きいと言われている。

70年1月、ビートルズはほぼグループとしての活動をやめるがジョンのプラスチック・オノ・バンドの3rdシングル〝インスタント・カーマ〟のプロデューサーにジョージがフィル・スペクターを推薦。このことが頓挫していた〈ゲットバック・セッション〉のテープをフィルスペクターに託すことにつながり(賛否はあるが)、ビートルズ解散後の70年5月に「Let It Be」がリリースされることに繋がった。

このように居場所を失って外部のミュージシャンと交流を持ち出したジョージがその外部のミュージシャンをビートルズに招き入れることでビートルズの最期の3年間を形あるものにしたと言える結果となった。

ただ〝霊的存在になりたがっていた〟ジョージにとっては結果的にビートルズに利をもたらしたとはいえ、この3年間は大きなストレスだったのは間違いない。

他にもジョージは68年にウッドストックの通称〈ビッグピンク〉で療養中のディランを訪ね、ボブ・ディランとThe Bandと交流を持ったり、69年にはデラニー&ボニーらスワンプロック周辺と交流を持ちこれらは70年以降のソロ活動へと繋がっていくことになる。

クラプトンとパティ

ジョージの人生を語る上で避けては通れないのがエリック・クラプトンとパティ・ボイドの話。やはりこの映画でもそこに触れている。

よく簡単に語られる話ではこう、

- ジョージの思想が強すぎて愛想をつかし、妻パティはクラプトンの元に走った。ジョージはそれを許し、クラプトンとの友情に傷が入ることはなかった。

もう少し踏み入った話では

- 66年にジョージとクラプトンが出会い以降親友に。クラプトンはパティの妹と付き合いつつもパティに惹かれていく。70年にクラプトンは〝いとしのレイラ〟でパティに思いを告げるが撃沈し麻薬中毒の道へ。ジョージとパティは70年前半ごろに不穏な空気に、原因はジョージの思想の強さ&浮気癖。ジョージはロンウッドの妻と不倫したり、その腹いせにパティはロンウッドと不倫したり、最終的にジョージがリンゴの妻と不倫したのが決定打となりジョージとパティは破滅。74年に別居してから77年に正式に離婚。ようやくチャンスが回ってきたクラプトン、クラプトンとパティは79年に結婚、結婚式にはジョージも出席して祝った。ちなみにジョージとクラプトンは66年から基本的にずっと仲良し。

ってな感じか。よくクラプトンがパティを奪ったかのように語られることが多いが、実際は奪うのに失敗してしばらくの時を経て、ジョージとパティが完全に終わってから結ばれている。

ジョージの女癖は有名で、ジョージはめちゃくちゃ物質欲に落ちているのだ。ビートルズが解散し、自由の身になった以降も彼を物質世界に縛り付けたのは〝女〟だったのかもしれない。ジョージの言う〝霊的な存在になる〟というのは〝神を身近に感じれる精神を持つ〟ことで、まぁ仏教でいうとこの《解脱》や《涅槃》のようなもの、つまりは煩悩を捨てた状態にあることなのだろうがジョージはそれをできずに苦しんでいた、というのが実際のとこだろうか。

この映画ではクラプトンとパティ双方のインタビューを通して70年辺りの出来事を振り返っている(ちなみにクラプトンとパティはクラプトンの浮気癖が原因で89年に離婚。笑)。

クラプトンはパティへの想いが抑えきれなくなり、ジョージへ想いを告げたらしい。

もう止められない感情が生まれてるんだ。そのことについて君がどう思うか知りたい。

と。するとジョージは紳士的に

わかった、君のものだ。

と答えたそう。クラプトンはジョージのこの反応に対して60年代末の〈フリー・ラブ〉の時のようなめちゃくちゃなものではなく、もっと分別のあるようなものだったと語っている。つまりは物質に支配されない、《悟り》からくる答えだったと。

一方パティは逆にジョージが激怒した場面を語る。

70年の春から夏にかけてクラプトンとパティはジョージに隠れて会うようになり、ある日クラプトンがパティに〝レイラ〟を聴かせた夜、2人でパーティーに出かけた。その場をパティを探しにきたジョージに見つかり

彼と残るか、僕と帰るか決めろ!

と怒鳴ったという。結局パティはジョージと帰り、クラプトンは撃沈したというわけだ。

クラプトンの話の時系列は語られてないが、恐らく70年あたりの同時期の話で、物質に支配されないジョージと物質に執着するジョージの〝揺れ〟を物語っている。

そんなこともありながらその時期ジョージは〝魂を神に導くための〟アルバム「All things must pass」を製作してるわけで。自分の中に内在する矛盾や、ラヴィやクリシュナ教徒のようになりたいがなれない自分に苦しんでいたことだろう。

ジョージは何が〝正しい〟かを教わり理解し、その思想を生涯持ち続けていたがそれを実行できたわけではなかった。そんな話は他にもある。

67年にヘイトアシュベリーを訪れてヒッピーの実態を目の当たりにしてからジョージはドラッグを一切やめて瞑想に専念した、という話は前回したが、70年代半ばになると再びドラッグに手を出し始める。

この時のことを語ったのはビートルズハングルク時代の1960年に出会ったクラウス・フォアマン。ドイツの若き芸術家であったクラウスは66年にマンフレッド・マンにベーシストとして加入。その後プラスチック・オノ・バンドやジョンのソロ、そしてジョージのソロをベーシストとしてサポートした古くからの友人である。

ジョージはカムバックした。ドラッグと物質世界に。

という洒落た倒置法で悲しげにクラウスはインタビューに答えている。

原因はわからない。

と濁したが恐らくパティとの破滅か、その辺のことだろうか。

ジョージが可愛い可愛い17歳の頃からの知り合いであるクラウスはひどく心配し「君を見張るけどいいか?」と伝えジョージがドラッグに落ちすぎないように見張り役を買って出たらしい。しかし「クラウスが来た!早くブツを隠せ!」のようなドラッグ仲間との会話を聞くことが何度かあったようでとても悲しかった、と。かわいそうなクラウス。

ジョージはよく〝宗教にハマった〟というイメージを持たれている(クリシュナ教には入信してないが)、が実は〝宗教にハマれなかった〟が正しいんじゃないか、とか思ったり。

「All Things Must Pass」(1970)

この映画を観たことによる1番の収穫は、僕が今まで適当に流していたジョージのソロとちゃんと向き合える機会を得たことで。

ジョージのソロって「いい感じの曲多いけど、全部〝Here Comes the Sun〟みたいな爽やかなビートでつまんない」とか「クリシュナに傾倒してるくせにスワンプ…ゴスペルってキリストやん」なんて思ってたりしたんだけど、この映画を観て色んなことがスッキリした。

〝My Sweet Lord〟

まず多分僕の今までのジョージソロの印象のほとんどが1stシングルで代表曲の〝My Sweet Lord〟にあったようで、毒のない爽やかな空気感と退屈なビートとひたすら繰り返すパターン、「ハレルヤハレルヤ」というゴスペルコーラス。

この曲を理解できたことがジョージハリスンのソロ活動と向き合うことに繋がった。

ジョージはクリシュナ教と密な関係であったが入信もしてないし「クリシュナこそが神」とは思ってなかった。

カトリックである実家の母からの手紙に対してジョージは「心配しないで、マハリシはペテン師ではないし僕も気が狂ったわけじゃない、万物が神だから、僕の行う瞑想や考えはキリストにも届くものなんだ」という旨の返答をしている。マハリシの話を引き合いに出してるので、68年ごろだろうか。

この考えは非常に理解できる。僕自身無宗教であるが、決して無神論者ではないからだ。〝神〟というと皆〝人型〟を想像しがちだが僕は世界の真理、世界そのものを神だと感じている。ま、万物に神が宿ってると考えている。この母への手紙の返信の件を観てジョージを受け入れれる気がした。なんなら数年前に京都の山奥にある〈瞑想センター〉に行こうかと本気で思ってたくらいには瞑想にも興味がある。10日間言葉を発してはいけなくて、携帯電話も何も持ち込んではいかず、ただ瞑想にふける体験をできる施設。

〝My Sweet Lord〟は非常に宗教色が強くて、ジョージはシングルとしてリリースするのを躊躇っていたという。延々と繰り返される歌とフレーズとシンプルなビートは、マントラを用いた瞑想効果を狙ったものであった。僕なんかはずっと【Lord】を【Road】だと思ってたくらいで、次のアルバム「Living in the Material World」の一曲目〝Give Me Love〟でも【My Lord】という歌詞が出てくるが「ジョージは道についてばっか歌ってんなー」って勘違いしてたくらいで。【Lord】は【主】を意味し【神】を意味する。ジョージは〝My Sweet Lord〟で神への愛を歌い、【ハレルヤ】のゴスペルコーラスを付けた。後半ではそのゴスペルコーラスを【ハレ・クリシュナ】のマントラに置き換えており、宗教の形式に囚われない自由な形で神への愛を表現したのだ。ふむ。

さてその〝My Sweet Lord〟を含むジョージの70年ソロアルバム「All Things Must pass」。ジョージはビートルズ在籍中の68年にインド音楽満載の「不思議の壁」、69年にモーグシンセを使った前衛作品「電子音楽の世界」をリリースしてるので「All Things Must pass」は3rdアルバムになるんだけど、まぁ実質1stソロアルバムと考えていいでしょう。

異例のトリプルアルバム、LP3枚、F面まである大ボリュームでありながら英米で共に1位を記録したジョージの代表作だ。

プロデュースはジョンの〝インスタント・カーマ〟を手がけて、ビートルズ「Let It Be」を組み上げるなど、70年付近になって急にビートルズと接近したアメリカンポップ界の大物フィル・スペクター。映画では金髪マッシュルーム姿(カツラ?)でインタビューに答えている。この映画が2011年で、フィルが殺人事件を起こしたのが2003年、刑務所入ったのが2009年で未だ服役中であるので、2003年以前の映像なのだろうか。

ポールはアルバム、ジョンは3枚のシングル、君もアルバムを作るべきだ

とジョージに進言したフィルはジョージの邸宅〈フライアー・パーク〉にて何百曲ものデモを延々聴かされた、という。60年代半ば以降作曲意欲と能力が高まり多数の曲を作ったもののビートルズのアルバムで使われるのは1枚につきせいぜい1,2曲、そうしてジョージのフラストレーションと未発表曲は溜まり溜まった。それが70年1stソロアルバム「All Things Must pass」のトリプルアルバムというボリュームに繋がった(3枚目、E面F面はクラプトンらとのセッションだが)。つまりほとんどがビートルズ時代に書かれた曲で構成されている。

レコーディングに参加したのはクラプトンやリンゴ、ビリー・プレストン、クラウス・フォアマンといった盟友に加えて、〈アップルレコード〉お抱えのバッド・フィンガーの面々、元トラフィックのデイヴ・メイソン、なんとプロコル・ハルムのゲイリー・ブルッカーが参加してるのは知らなかった。あと重要なのがボビー・ウィットロック、カール・レイドル 、ジム・ゴードンという《スワンプロック》の面々だ。

《スワンプロック》

《スワンプ》とは【アメリカ南部の湿地帯】を表す言葉である。《スワンプロック》とは南部音楽であるゴスペルやブルースにカントリーやR&Bなんかをごった煮にしたロックジャンルだ。60年代末や70年付近にロックがルーツ化に向かっていくが、その流れの中で盛り上がったジャンルである。ルーツロックというとThe BandやCCRが挙がるが、この辺はスワンプロックとはまた区別されてるみたいで、スワンプの代表と言えばデラニー&ボニーやレオンラッセル、そしてそれに感化されたイギリスのミュージシャン達である。

レオンラッセルの元に集まったセッションミュージシャンが泥臭い南部音楽を爽やかなカリフォルニア風味に仕上げたものがスワンプロックの基盤であり、そのミュージシャン達がスワンプロックの名盤に関わっている。そのメンツがバックを務めたデラニー&ボニーの69年1st「デラニー&ボニー」にイギリスのクラプトンやジョージ、デイヴメイソンらが衝撃を受けたことでスワンプロックブームは爆発する。

ブラインドフェイスを抜けたクラプトンとトラフィックを抜けたデイヴメイソンは69年にデラニー&ボニー&フレンズと名付けられたツアーメンバーに同行、ジョージはイギリスツアーを取り仕切り、デラニー&ボニーはイギリス中に広まる。ジョーコッカーやローリング・ストーンズもスワンプロックの虜になるのだ。

クラプトンの70年1stソロアルバム「エリック・クラプトン」、デイヴメイソン70年1stソロ「アローン・トゥゲザー」、ジョーコッカー70年ライブアルバム「Mad Dogs & Englishmen」あたりはそのデラニー&ボニーのバックバンドであるフレンズのメンバーが関わっており、ジョージハリスン70年1stソロ「All Things Must Pass」もその流れの中の1枚に数えられる。クラプトンなんかはフレンズからメンバーを引き抜きデレク&ドミノスを結成するくらい熱中した。

そんなスワンプロックの流れの中にある「All Things Must Pass」だが、やはり曲自体がビートルズ時代に作ったものが多いのもありそこまでスワンプスワンプしてない。〝Wah Wah〟なんかはまさにスワンプな楽曲だが、これもフィルスペクターの《ウォール・オブ・サウンド》が効いて(ジョージ不満の仕上がり)他のスワンプとは違う独特な空気感を持っている。

僕はやはりサイケあたりのアートに振り切って行くロックが好きなので、この70年付近に《ルーツ化》していく様子にしかめっ面になってしまっていたが(しかもイギリス人が!と)、The Bandは好きだしレオンラッセルの1stもお気に入り、そして「All Things Must pass」もこの度受け入れることに大成功した。

クラプトンもそうだがスワンプ勢と同時にThe Bandの存在にも大きく影響を受けている。ジョージの場合はThe Bandもそうだが、〈ビッグピンク〉でThe Bandとセッションしていたボブ・ディランを68年に訪ね、そこでアルバム一曲目の〝I'd Have You Anytime〟を共作。さらに70年にもディランとセッションし、ディランの〝If Not for You〟を本作でカバーしている。他にも随所にディランからの影響が垣間見える。〝Behind That Locked Door〟なんかはまさにThe Bandな曲だ。

特にA面B面は名曲づくしであるが、僕がお気に入りなのはタイトル曲〝All Things Must Pass〟。ビートルズの〈ゲットバックセッション〉で完成に至らなかった曲であるが、至極の名曲。ビートルズのジョージ曲ではやはり〝Something〟が群を抜いて好きで、正直「急にどうしたジョージ?」って思うくらい才気爆発な曲だと思うんだけど、実際は〝Something〟に匹敵する素晴らしい曲山ほど持ってたんだなぁ、と。

終わり!!!

映画ではこの先、世界初のチャリティーコンサートと言われる〈バングラディシュ・コンサート〉の話や2番目の妻オリビアとの話や、映画会社設立の話、モンティ・パイソンとの話や、〝セット・オン・ミー〟での復活の話や、フライアーパークに暴漢が襲撃した話や死際の話などまだまだあるが、その辺は僕もこれからジョージのソロを追っていこうと思ってるので……いつか〝セット・オン・ミー〟も良いと思える日が来るんだろうか……ひとまず〈バングラディシュコンサート〉のDVDかレコードを手に入れたいと思う。まだ〈ジョージハリスン基金〉というのは存在してるようなのでしっかりチャリティーに参加したいと思います(だからなのか中古であんま見ないような)。

ジョージの病室を訪れた時の最期の話を涙を拭いながら語るリンゴ、特典映像でまだビートルズが始まる前のポール&ジョージの小旅行の話を懐かしそうに語るポール、涙腺が緩むシーンもたくさんありました!〝魂が肉体を離れる瞬間〟を重要視していたジョージはジョンがむごい殺され方をしたことに人一倍怒り悲しんでいたということも。

終わり!とにかくオススメです!約1か月ジョージに熱中してました。とりあえずこの3時間30の映画5回観ました。ようやくTSUTAYAに返しに行きます。

では!