映画『ザ・バンド〜かつて僕らは兄弟だった〜』を観て

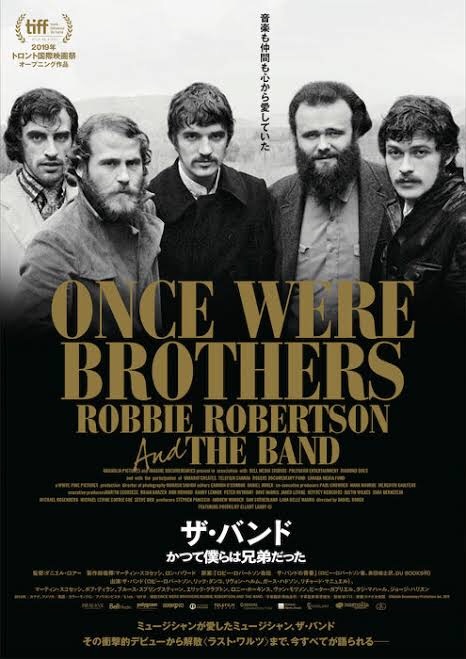

行ってまいりました!先日公開されたザ・バンドのドキュメンタリー映画、『ONCE WERE BROTHERS〜ROBBIE ROBERTSON with THE BAND』、邦題が『ザ・バンド〜かつて僕らは兄弟だった〜』。

タイトルにROBBIE ROBERTSON with THE BANDとあるようにザ・バンドのドキュメンタリーというよりはロビー・ロバートソンのドキュメンタリーと言った方がいい内容である。ザ・バンドはロビーとリヴォン・ヘルムの大確執を残して解散したわけで、リヴォンはすでにこの世におらず、ロビー目線のみの一方的なドキュメンタリーには賛否が分かれるところだろうが、まぁ十分に面白かった。

僕は60年代後半のサイケ/アートロックが好きで、70年付近にルーツ化へと向かって行く現象を〝悪〟としているところがある。だから70年代アメリカのスワンプロックやサザンロックやカントリーロックを好まないし、それらに影響された70年代イギリスのストーンズやクラプトンも好まない。しかしThe Bandはずっと好きだ。時代を〝ルーツ化〟に導いた張本人であるにもかかわらず。ザ・バンドとそれに続いたフォロワー勢との差は一体何なのか、長年答えを出せていなかったこの問題のヒントが転がってるかもしれない、という想いで今回の映画に足を運んだ。

前からチラホラ情報は見ていたが日本での公開日が10月23日であることを知ったのは当日の朝になってからだった。すぐに上映映画館を探したがやってるのは東京2館と埼玉に1館のみ。ふむ、音楽ドキュメンタリーってそんなものなのか、『ボヘミアン・ラプソディ』の異常さを痛感。もう少し調べてみると関西では10月30日から大阪で上映され、11月7日から神戸で上映されるようだった。僕は映画に全く触れてこなかったのでその辺の事情がチンプンカンプンなんだが、こういう上映館数の少ない映画の場合フィルムを使い回す形で上映していくのかしら?東京で1週間上映したら大阪にフィルム渡して1週間上映して次は神戸って…まぁとにかく10月30日、大阪での公開初日にシネリーブル梅田へと足を運んだ。

シネリーブル梅田は梅田スカイビルの中にある映画館であるようで、そのことを知ったと同時にあの何度も何度も見たことがあるスカイビルに実は行った記憶がないことに気づく。ふむ、阪急梅田よりも阪急中津で降りたほうが近いようだ、そんなことも知らなかった。

10月30日、1日休みだったので朝から「ラストワルツ」のレコードを回して士気を高め、阪急中津までの道中も「ビッグピンク」に「ザ・バンド」に「地下室」に「ブロンドオンブロンド」なんかを聴きながら向かい、ちょうど〝スーナー・オア・レイター〟が流れてるころにスカイビルに到着。

ふもとから見上げるとでかいのね!観光客のごとく写メを撮りまくってる僕がまさかすぐ隣の尼崎に生まれ育った男だとは誰も思わなかったろう。

予約したのは14時20分の回で、スカイビルのふもとで写メ撮ってるのが14時ちょうどくらい。ビル入口手前で僕が思うことはこう

「一服しときたいな…」

しかしタバコを吸えそうな場所がこのご時世にすぐ見つかるはずもなく、時間もあまりないので意を決してビル内に突入した。ビル内に喫煙所があるという薄すぎる望みを残しながら。ま、あるわきゃない。ニコチンの呪いのせいで朝から高めてきた士気が少し落ちる。絶対タバコ辞めたほうがよい。

4階に上がるとちゃんと展示されていた!この横にはTVでトレーラー映像が流れていたが何やら重要そうな場面だったので見ないようにしてパシャリ。鈴木茂や佐野元春など日本の著名人からのコメントなんかもあった。

あとパンフレット的なのが2種類あったのでケツポケットに突っ込んで(案の定後にすぐ紛失)、ビールを買って着席。

エビスの瓶ビールを購入。コップに入れるか問われたが、それだと瓶の意味がないじゃない、いらんいらん!全く野暮なこと聞くなよな。しかしこれが缶やペットボトルに比べると当然細いので座席のドリンクホルダーだとグラグラ、こかしてしまわないか心配で心配で少し集中力奪われたと思う(コップに入れてもらえばよかった)。

シアターは100席ほどの小ささでスピーカーも埋め込み式じゃなくBOSEのスピーカーを立てて置いてて、この規模の映画館に来たのも初めてだったが広いとこよりは断然音響がよくて満足。大阪公開初日ってことで席は8割埋まっていたが、やはり年齢層は高くて僕が一番若いんじゃないかってくらい。

いやーしかし映画館の映画CMは全部面白そうに見えるな。

さてさてネタバレになるかとも思いますが、少し感想を。まぁドキュメンタリーなのでネタバレもクソもないかと。

『ザ・バンド〜かつて僕らは兄弟だった〜』を観て

スタッフと原案

監督は撮影時26歳という若さのダニエル・ロアー、カナダ人である。製作総指揮にボブ・ディラン『ノー・ディレクション・ホーム』、ローリング・ストーンズの『シャイン・ア・ライト』、ジョージ・ハリスンの『Living in the material world』、そしてザ・バンド『ラストワルツ』等の音楽ドキュメンタリー、コンサートフィルムを手掛けたマーティン・スコセッシ。ザ・バンドと同郷のカナダの若き監督と長年ロックミュージシャンと寄り添ってきたマーティン・スコセッシを合わせることで、どの世代にも響くドキュメンタリーを、といったとこだろうか。

原案はロビー・ロバートソン。何やら2016年に出版した自伝を映像化したもの、というのが今回の映画であるようだ。つまり本人が書いたドキュメンタリー、実に不安だ。主題歌(?)の〝Once Were Brothers〟もロビーが去年2019年にリリースした楽曲であり(映画もカナダでは2019年に公開)、みんな死んじゃってから兄弟とか言っちゃってさぁ、と性格の悪い僕は思ってしまう。これはザ・バンドのドキュメンタリーではなくロビー・ロバートソンのドキュメンタリー、それをしっかり頭に置いておくべきだろう。

ロビー・ロバートソンの印象

ザ・バンドの解散にはロビーとリヴォン・ヘルムの確執が大きく関わっている。そのわだかまりはリヴォンが死ぬ2012年まで解けることはなかった。76年『ラストワルツ』はロビーの独断で進められたとか、83年にはロビー以外で再結成とか、正確には〈ロビーvs他の4人〉といった構図だろうか。

僕はザ・バンドが好きではあるが(特に2ndが)メンバーの人間性をそこまでは把握していない。それでもなくとなくロビーを悪者にしていた。申し訳ないし自分を人として未熟だと思うが、根拠なくなんとなくいけ好かない男だという印象だった。そういう人物は他にもいて、ビートルズだとポールだったりピンクフロイドだとロジャー・ウォーターズだったりザ・フーだったらピート・タウンゼントだったり…

しかしロビーを悪とする意見は少なくはなく、ザ・バンドを独断で解散させただとか金の亡者だとかいった意見もよく聞く。そういう意味ではロビー目線でロビーを善として描かれたこの映画は僕にとって新鮮な歴史であった。芝居がかったロビーのインタビューは鼻についたが…

当然ロビーのギタープレイは好きだし、天才ソングライターだと思っている。その点に関しては彼の偉大さを再確認できた映画でもあった。

生い立ち

映画ではロビーの幼少期から76年『ラストワルツ』までが語られている。僕は大まかなザ・バンドの歴史は知ってはいたがロビーの生い立ちまでは知らなかった。ザ・バンドはリヴォンがアメリカ人、他の4人はカナダ人であるが、ロビーはユダヤ人のマフィアであった父とインディアンの母の間に生まれたカナダ人であったようで、早くに父を亡くし複雑で貧困な環境の中で感性を育んでいったことが序盤で描かれている。

この出生については最近(?)公表したようで、それから何やら音楽面でもインディアンインディアンと主張し始めたよう。うん、そーゆーとこなのよ。

ザ・ホークス

ザ・バンドは元々ザ・ホークスというバンドであり、その成り立ちはアメリカのロックンロール/ロカビリーシンガーのロニー・ホーキンスのバックバンドとしてである。アメリカでのロックンロールブームが下火になり、ロニー・ホーキンスがバックバンドのザ・ホークスを引き連れてカナダにツアーで訪れたのが1958年。この時リヴォン・ヘルムはすでにホークスのドラマーであり、ロビーは同世代の若者がプロのロックンロールバンドをやっていることに衝撃を受けたと語る(同世代とはいえリヴォンとロビーは3歳の差があり58年当時リヴォンが18才でロビーは15才)。59年にはロニー・ホーキンスとホークスは本格的に活動拠点をカナダに移すわけだが、リヴォン以外のメンバーがホームシックにかかり脱退。仕方なく現地カナダでメンバーを補充し集まったのがロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リチャード・マニュエル、ガース・ハドソンの4人の若きカナダ人。その4人に元からのメンバーであるアメリカ人のリヴォン・ヘルムを足した5人のホークスで63年までロニー・ホーキンスを支えた。

このへんの件はもちろん知るところであったが、驚いたのはロビーがすでに作曲家としてロニー・ホーキンスに曲を提供していたこと。2曲のみであるようだが若干15,6のカナダ人の少年がアメリカからやってきたプロのロックンローラーに曲を書くなんてとんでもない話だ。ロニー・ホーキンスもしっかりインタビュー登場しており、ロビーの若き才能の目撃談とロビーとリヴォンが当時どれほど仲が良かったかを語っている。しかしロニー・ホーキンスは『ラストワルツ』以外で全く見聞きしたことないが、内田裕也バリの白髪ロッケンロールおじいちゃんになってた。

ロビーがバックバンドに抜擢された際「ギャラはいくらもらえますか?」とロニーに聞いたそうな。するとロニーは「そんなにはあげれない。ただすぐにフランク・シナトラより女に困らなくなる。」と返したそう。そして「すぐにそうなったよ。」だってさ、ロックンロール!

ボブ・ディランのバックバンド

64年にホーキンスと別れ「リヴォン&ザ・ホークス」として地道な活動をしていたところ、ボブ・ディランのマネージャーの目にとまりディランのバックバンドとして抜擢される。意外にもメンバーはディランを名前くらいしか知らなかったという話は衝撃。

ホークスは65年〜66年にかけてディランのバックバンドを務め、66年「ブロンド・オン・ブロンド」収録の〝スーナー・オア・レイター〟ではロビーとリックダンコがレコーディングにも参加した。

この時期のディランはエレクトリックギターを手にしプロテストシンガーからロッカーに変化した時期であり反体制志向のプロテストソングを好む保守的なファンからバッシングを受けていた時期でもある(その酷さは『ノーディレクションホーム』等で観れる。結果的により多くのファンを獲得した時期でもあるが)。ひどいブーイングの中演奏するツアーが続き、それに耐えかねたリヴォン・ヘルムが65年末に一時的に脱退したほど。この話も知っていたが、もっともっと一時的なものだと思っていて、実際に音楽を辞めてメキシコ湾の油田で働いてたことは知らなかった。このリヴォンが去った日のことをロビーがインタビューで回想するシーンがあるが、他の誰にも告げずロビーにだけ「ブーイングの中演奏するのは耐えられない」と想いを告げて去っていったらしい。バンドの支柱であったリヴォンを失って途方に暮れたと。59年から66年まで、ロニー・ホーキンスからディランのバックバンドへ、カナダからニューヨークへ、ずっと一緒に行動し兄弟のように苦楽を共にしたリヴォンを失った悲しみを振り返る。

しかし昔のディランはほんまにかっこいい!爺ディランもほんのわずかながらインタビュー登場したが、何を喋ってたか忘れた…

ピッグピンク

66年にディランのツアーが終わるとディランは件のバイク事故に遭いウッドストックに隠遁する。

職を失ったホークスも追いかけるようにニューヨーク州の田舎町ウッドストックへ移住。リック・ダンコが見つけてきたピンクの家で共同生活を始める(ロビーは後に妻となるドミニクと近くの家に住んだよう)。

67年、この〈ビッグ・ピンク〉と呼ばれる家の地下に機材を持ち込みディランと共にセッションを行う(75年に「地下室」としてリリース)。そしてホークスはバックバンドとしてではなく独自のサウンドを模索し始める、離脱していたリヴォンが復帰しバンドは加速する。

67年となると世間はフラワームーヴメント真っ只中、ロックはサイケデリック一色、確かにヒッピー達に自然回帰思想はあったがミュージシャン達はとにかく売れるために都会に出てサイケデリックブームに乗っかっていた時代だ。そんな時期にウッドストックという田舎の家の地下に籠ってアメリカルーツ音楽をミックスした独自のサウンドを磨いていたのはやはり異常。この人知れず地下に潜っていた5人が68年にロックの流れをひっくり返すんだからすごい。

このウッドストック移住チャプターではロビーと妻ドミニクの話が中心。ってかこの映画自体がそうか…ドミニクは初めて見たがとても綺麗で賢そうな女性だった。ドミニクはインタビューでもかなり登場し、ロビーとドミニクの視点によってザ・バンドの物語が語られる。ロビーはディランとのツアー中にドミニクと出会い恋に落ち、彼女の影響下で文学的な詩を書くようになる。

この辺りから映画の後半は〈ドラッグ、ダメ、絶対!〉な内容になってくる。

栄光と苦悩

ウッドストックの住民に呼ばれていた愛称、名の無い〈The Band〉にバンド名を変更し(この経緯については諸説あったと思うが特には語られず)、68年にデビューアルバム「ミュージック・フロム・ビッグピンク」をリリース。アメリカルーツミュージックを徹底的に研究しミックスすることでメンバーの大半がカナダ人でありながら至高のアメリカーナを打ち立てた(個人的にはそこにガースのクラシック等古今東西の教養が足されて唯一無二のサウンドを作ってると思う)。サイケデリックブームの中ウッドストックという田舎の家の地下から発信されたこのアルバムはあらゆるロックミュージシャンに衝撃を与えロック界の流れを変えることになる。例えばビートルズは〈ゲットバックセッション〉でロックンロールに回帰し、クラプトンはクリームを解散させてブラインド・フェイスを結成した。ロック史において最重要アルバムに数えられる一枚だ。

そして69年、映画『イージー・ライダー』に〝The Weight〟が使用され、1stの内容を大きく上回る大傑作2nd「ザ・バンド」をリリースし一気にトップバンドへとのし上がる。

そんな順風満帆なバンドがここから衰退していく原因はとにかく酒とドラッグと自動車事故だった。「ミュージック・フロム・ビッグピンク」リリース直後にリック・ダンコが自動車事故で重症、アルバムは高く評価されたのにツアーに出れなかった(これに関してはさらに引きこもった結果2ndが誕生したとも取れる)。リヴォンとリチャードも手にした大金で買った高級車をウッドストックの森で酒やドラッグをやりながら猛スピードで乗りまわした。リチャードに関してはロビーの妻ドミニクを乗せた状況で大事故を起こし、映画ではこのことがロビーとバンドの間に割と大きな影を落としたように描かれていた。そもそもディランのバイク事故で職を失いウッドストックに引きこもったのに、そこで次々と自動車事故を起こすのよね…呪いだ。

初期のザ・バンドは本当に完璧な5人から成り立っていた。メインソングライターのロビー、サブソングライターのリチャード・マニュエルという構成での作曲(1stは〝火の車〟や〝I Shall Be Released〟などディランとのセッションで生まれた名曲も含む)。リヴォン、リック、リチャードという3人の優れたボーカル。ガースの膨大な音楽的知識によるアレンジ。全員が多数の楽器を操る演奏力。全てが噛み合って《アメリカで唯一ビートルズに対抗できるバンド》という称号までも手にした。

これが3rd以降崩れて行く。まず〝Tears of Rage〟〝In a Station〟〝When You Awake〟〝Whispering Pines〟といった名曲を産んだリチャード・マニュエルが作曲に参加しなくなったのが大きな痛手となった。ライブは好調であったがドラッグ組とロビーとの間の溝は深まるばかりで最終的にはロビーとリヴォンの間に大きな遺恨を残したまま解散となる。

この辺の話はいかにドラッグが人を狂わせるかというテーマの元進められ、リヴォンは被害妄想に陥っていたとか、ドミニクはリチャードに車の運転をさせたことを後悔しているとか、ロバートソン夫婦による〈ドラッグ絶対ダメ映画〉が繰り広げられていく。もちろん正しい言い分なんだけど、そればっかり感は否めなかった。でもロビーの想いは痛いほど伝わった。序盤で育ての父は酒にだらしなくひどい男であったことも語られており、そういった経験からロビーがバンドメンバーの酒癖や薬癖に我慢ならなかったのもあるのかも。

サイケデリックブームから離れた田舎でルーツミュージックに没頭したザ・バンドだったが、思いっきり金とドラッグに溺れてしまったわけで。映画ではドラッグを「60'sの負の遺産」的な言葉で表現していたが結びつきが強かったサイケが終わったものの70年代こそがドラッグ全盛期だと思うんだよな。

インタビュー勢

やはり豪華なインタビュー勢が音楽ドキュメンタリー映画の見どころ。

この映画でもディランにクラプトンにジョージ・ハリスンにピーター・ガブリエルにヴァン・モリスン、ブルース・スプリングスティーン、ロニー・ホーキンスなど名だたるメンバーが登場。ジョージのんって既出映像なのかな、とか、ピーガブはなんで??とか思いもしたが、やはりインタビューの天才エリック・クラプトンは流石だった。割と序盤だったと思うんだけど、「彼らの団結はすごかった、まるで兄弟のようだった」と年老いながらもいつもの調子で語り、「それに比べて僕は一匹狼のブルースの伝道者」とは言ったか言ってないか忘れたが言ったようなもんだと記憶している。ザ・バンドの元を訪れた際に「サブギタリストでもいいから入れてくれと言おうと思ってた」とか「セッションだけでもと持ちかけたが断られた」とかの話を聞いて「そりゃそうやろ」と思ってしまった。クラプトン嫌いなのかな、おれ。

もう1人印象的だったのがデヴィッド・ゲフィン。アサイラム・レコードを立ち上げウエストコーストロックの発展に大きく貢献した男がなんで?と思ったが、ザ・バンドが再びディランと組んだ「偉大なる復活」と「プラネット・ウェイブス」ってアサイラムなのね。これに関してゲフィンはディランと契約したいがためにザバンドに接触した、とかも言われていたがディランの一瞬のアサイラム移籍の真相も少し気になるところ。ゲフィンについてはCS&Nをマネジメントしたことや、なんたってジュディ・シルをアサイラム第一号として世に出した人物として把握していたが写真等を見たことがなくて。もっとウエストコーストなカウボーイハット被った髭野朗をイメージしていたが、ポールサイモン似の可愛いおじいちゃんだったのね。

終わり

長い!終わり!

エンディングでテロップが出たが、ロビーの妻ドミニクは現在ドラッグ更生関連の活動をしてるようで、そんなこともあって〈ドラッグダメ!〉が大きなテーマになったドキュメンタリーになったのかも。もっと音楽製作の裏話的なのが見たかったんだけどな。ガース先生の話とか。ガースは「バッハとマディ・ウォーターズを同時に理解していた」とだけ語られてたが、その先をもっと聞きたかった。ちなみに最年長のガースは存命で、今はウッドストックに住んでるみたい。ロビーと同じく非ドラッグ組だった彼の語る歴史も聞いてみたいものだ。

いやしかし内容に少しとやかく言ってはみたが、インタビューによって歴史が語られてから曲がカットインして鳥肌が立つ、これだけで音楽ドキュメンタリーは最高。ずるい手法だ!

今はシネリーブル神戸で上映中かな?まだ観てない人は是非!

では!

![ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった [DVD] ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gav20CWfS._SL500_.jpg)