10-4 1967年のボウイ(第63話)

67年のデヴィッド・ボウイはデッカ傘下のデラムレコードからシングル3枚と1stアルバム「David Bowie」をリリースした。その音楽はほぼギターレスで70年代に彼が牽引していく《グラムロック》とは程遠いが、67年という時代相応のサイケ、フォークロック、ソフトロック、バロックポップを含む《アートロック》と呼べるものであり、さらにボウイの特徴の一つであるシアトリカル(演劇的)な面もすでに出現しており決して侮れるものではない。

そんな67年デラム期のボウイについて前回書いたが、ボウイはこの67年にその他にもいくつか活動をしている。今回はその辺を!

10-4 1967年のボウイ(第63話)

デヴィッド・ボウイという男は〈カメレオン・ボウイ〉と称されるほど時代や環境によって姿形を変えるが、それは彼の人並外れた〝好奇心〟によるものが大きいだろう。若き頃からスターになってもジジイになっても歳上歳下関係なく多ジャンルの音楽にアンテナを張り続け吸収していった彼の音楽愛は素晴らしいものである。そしてそのアンテナは音楽に留まらず様々な方面へ伸びており、悪く言えば〝やりたがり〟や〝飽き性〟に捉えられるかもしれないが彼の場合はちゃんと全部が好きだというのがちゃんと伝わってくるので悪い印象は受けない。〝飽き性〟なのは否定しない。

とにかく〝好奇心旺盛〟で期間が短くともその全てに真っ直ぐ向き合っていく姿勢が〈カメレオン・ボウイ〉の本質であるだろう。何というか〝愛の絶対量が多い〟のだ。小さな愛を様々なものに分配してると〝やりたがり〟に見えるが、彼は違う。溢れんばかりの愛を様々なものにぶつけては去っていく姿は爽快である。男も女も愛せる〈バイセクシャル〉であったのも〝愛の絶対量の多さ〟からかもしれない。

若干20歳の67年にもその〝気の多さ〟っぷり(良い意味で)を垣間見ることができる。音楽面ではThe Velvet Undergroundの受信、さらにチベット仏教への傾倒、そしてショートフィルム『Image』での俳優デビュー。その辺のことを一つ一つ軽く触れてみようかと。

チベット仏教への傾倒

ボウイは2016年に死んでしまったが、その遺言に「仏教の作法に則って火葬して欲しい」という言葉があったと言われている(その灰はバリ島に撒いて欲しいともあったようだが何故バリ島かは謎)。実際に遺族がどのように弔ったかは不明であるが、土葬ではなく火葬してほしいというボウイの要望の原点は67年のチベット仏教への傾倒にあるだろう。

67年という時期はアメリカに続いてロンドンもカウンターカルチャー真っ盛りの時期で、そのカウンターカルチャーの一つである〝東洋思想〟も流行していた。ビートルズもインドにお熱になり、幾多のミュージシャンが詩に東洋思想を取り入れ、音楽にもシタールなどの東洋楽器を取り入れた時期である。

そんな中でボウイも〝チベット仏教〟にお熱になるが、愛が強すぎてチベット原理仏教の修行を経て僧侶の資格を取っている。64年のレコードデビューから鳴かず飛ばずだったこともあり「このまま僧として生きて行こう」という気すらあったらしい。ロンドンでチベット難民救済活動を行う〈チベット・ソサエティ〉にも参加するほどの傾倒ぶりであったが、時期的には1stアルバムレコーディング中とのことなので66年11月〜67年2月の間の話である。

1stアルバムに収録された名曲〝Silly Boy Blue〟はこの時期に知り合い、チベット仏教の先生であったラマ・チメ・リンポチェという高僧に捧げた曲である。ちなみにラマ・チメ・リンポチェの生徒リストにはトニー・ヴィスコンティとメリー・ホプキンの名もあるらしいが時期や詳細はよくわからぬ。

トニー・ヴィスコンティは69年2nd「Space Oddity」からボウイのプロデューサーとして長年に渡り支え続けた重要人物。メリー・ホプキンはビートルズのアップルレコード第一号アーティストとして有名な〈アップルの歌姫〉。71年にこの2人は結婚。トニー・ヴィスコンティについてはまた「Space Oddity」に突入してから触れます!

結果的にボウイは僧にはならずロックスターとなるわけだが、チベットへの想いは失ったわけではないようで97年19th「Earthling」でも中国/チベット問題を題材にした〝Seven Years in Tibet〟という曲を歌っている。ボウイが日本、特に京都を好んだのも仏教繋がりもあるのかもしれない。何にせよ自分が死を前にした時、仏教の作法に従って埋葬してもらうよう頼むくらいであるのでこの67年に出会ったチベット仏教とは生涯の付き合いとなったと言えるだろう。

The Riot Squad

2月に1stアルバムのレコーディングを終えて6月にリリースされるまで3月〜5月の間、ボウイはThe Riot Squadというバンドに参加している。

The Riot Squadは64年に結成されたロンドンのブリティッシュポップ/R&Bバンドで、60年代半ばにはラリー・ペイジ(Googleじゃない)がプロデュースしたシングルをリリースしていたよう(このバンド自体は全然知らぬ)。ミッチ・ミッチェルがドラムを叩いていた時期もあるようでそこそこのバンドだったのかな?

67年頭にはバンドは崩壊し末期であり、そこに第6のメンバーとしてボウイが参加して数ヶ月の間レコーディングやライブを行ったというのだ。上の写真のように顔にペンキを塗ったり奇抜な装いをしたりはボウイの提案らしく、これまたリンゼイ・ケンプと出会う前にこういった発想があったことに驚き。ライブでは鞭でメンバーを叩いたりしてたらしい。

このボウイが参加した時期のレコーディングが時を超え2013年にAcid Jazzというレーベルから「The Toy Soldier」という4曲入りのEPとしてリリースされた。

- Toy Soldier

- Silly Boy Blue

- I'm Waiting For My Man

- Silver Treetop School For Boys

こんなのはもちろん持ってないがApple Musicで聴くことができる。ありがとうありがとう。

まずやっぱりこのEPにも収録されライブのレパートリーにも含まれていたという〝I'm Waiting for My Man〟に注目したい。

言わずと知れたThe Velvet Underground(ヴェルべッツ)の〝僕は待ち人〟であるが、ヴェルベッツが1stをリリースしたのは67年3月であり当時は本国アメリカでも知る人ぞ知るバンドであったのでイギリスではまず誰も知らないといった状況であった。

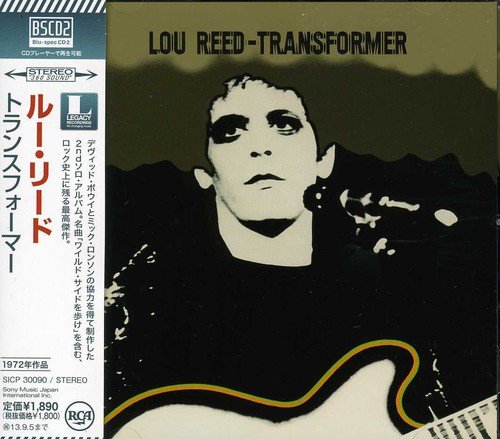

イギリスにヴェルベッツを紹介したのはボウイであると言えるが、そのボウイにヴェルベッツを紹介したのは当時のボウイのマネージャーのケネス・ピットである。ケネス・ピットはアメリカに行った際にヴェルベッツの未だリリースされていない音源を手に入れてボウイに紹介したらしく、それからボウイはヴェルベッツに熱中しルーリードを師と仰ぎ、72年のルーリードの名盤「トランスフォーマー」のプロデュースへと繋がっていくわけだ。

ボウイがルーリードを敬っているのは誰もが知るところであるが、音楽的にはっきりとした影響が見えないと思ってたのが正直なところで。71年「Hunky Doly」がヴェルベッツの影響下にある、という文を見たことがあるが、それもイマイチ納得いかず(〝アンディ・ウォーホル〟という曲はあるが)、逆に「トランスフォーマー」から滲み出るボウイ感を考えるとルーリードのほうがボウイに感化されてるじゃない。

なんて思ってたんだがこの67年The Riot Squadが完全にヴェルベッツの影響下。影響下過ぎる。

〝I'm Waiting for My Man〟のカバー以外の3曲はボウイの持ち込んだオリジナルである。

1曲目〝Toy Soldier〟はヴェルベッツの〝Venus In Furs〟の影響が強いサイケソング。〝Venus In Furs〟はヴェルベッツの中でも1、2を争う僕の好きな重力サイケソングであるが、その影響を受けつつイギリス人らしいサイケポップに仕上げている。SEを多様し、謎の豚鼻のような音、グハハハハという笑い声や大爆発のエンディングなどやかましく面白い。何よりボウイの歌い方がまさにルーリード風で、あの何というか語尾が下がる歌い方…ディランもやるような、ギターで言うと最後の音を下にスライドさせるような、音楽用語がわかんないや。とにかくボウイは67年の7月から69年の7月の2年間もの間曲をリリースしてないこともあってサイケ全盛期がすっぽり抜けてしまってるイメージがあるが、ボウイサイケここにあり!といった感じで完成度も高くこの〝Toy Soldier〟は非常に嬉しい1曲だ。

2曲目は1stアルバムにも収録された〝Silly Boy Blue〟。上で書いたようにチベット僧に捧げた曲である。これが導入こそ1stアルバムのバージョンと同様にドラムのフレーズが入るもののあとはギターの弾き語りであり非常にデモっぽい。が、こちらの方が1stのレコーディングより後である。ならばデモっぽいのは意図的なものかと思うんだけど、これまた恐らくヴェルベッツの影響。エレキギターの8分のコードストロークが非常にヴェルベッツ。全体のテンションも。

3曲目(B面1曲目)がヴェルベッツのカバー〝I'm Waiting for My Man〟。ドラムがしっかりあるからか原曲よりも明るくノリのいいアレンジで、イギリス版ヴェルベッツって感じ。カズー?なのかなんなのかの遊びも非常にらしくていい。歌は完全にルーリードの物真似と言っていいが、これがボウイなのか疑っている。The Riot Squadには元々ちゃんとボーカルがいるわけで、そいつなんじゃないかと…いやボウイなのか…それにしてもアレンジにしても演奏にしてもThe Riot Squadは非常に良いバンドだ。どうかこの布陣でアルバムを一枚残して欲しかった。くぅ!

ラスト〝Silver Treetop School For Boys〟は素晴らしきアシッドフォーク。これはヴェルベッツというよりはシド・バレット。オルガンとギターによる4分強調のシャッフルソングだが、時折[チャチャチャチャ]って8分のイーブンが絡んでくるのが「これこれ!!」って感じで最高。ピンクフロイドの〝ジャグバンドブルース〟の間奏と似た感じ。しかし〝ジャグバンドブルース〟は68年で、シドのソロはまだまだ先の話で、どこから着想を得たのか…んー、UFOクラブは66年12月〜67年10月に営業していてこの時期にボウイはピンクフロイドに夢中になってたはず…インクレディブルストリングバンドもUFOクラブに出てたのでそこからなのか…あり得るか。いやーしかしいい曲。ボウイはすごいよ、最高ですな。

6月にボウイは1stソロアルバムをリリースし、The Riot Squadを去る。

終わり

あと俳優デビュー作となるショートフィルム『Image』についても書くつもりだったんだけど、また次回に。

『Image』は笑っちゃうくらいの無声カルトホラー映画でどう評価していいのかわかんないんだけどね……この撮影中にリンゼイ・ケンプとの出会いを果たすわけで、その辺のことも絡めながら!では!

(〜67図、良い画質での貼り方わかった)

![The Toy Soldier Ep [7 inch Analog] The Toy Soldier Ep [7 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61xFxsXa01L._SL500_.jpg)